○南但消防本部救急業務規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第31号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第7条)

第3章 救急自動車等(第8条―第10条)

第4章 救急活動(第11条―26条)

第5章 医療機関及び関係機関(第27条―第29条)

第6章 救急自動車等の消毒(第30条)

第7章 救急業務計画等(第31条―第39条)

第8章 応急手当普及啓発(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の2に定める救急業務の実施について必要な事項を定め、もって救急業務の円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

ア 医師搬送 緊急を要する救急現場への医師、看護師及び助産師の搬送

イ 資機材等搬送 緊急を要する救急現場への資機材等の搬送

ウ 転院搬送 現に医療機関に収容中の傷病者を他の医療機関へ緊急に搬送する必要がある場合で、他に適当な搬送手段がない場合の医師からの要請による搬送。ただし、搬送先医療機関が確保されており、医師若しくは看護師又は助産師の同乗が得られることを原則とする。

(2) 救急隊 救急自動車及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成された1隊をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車で、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条に定める救急自動車の要件を備えているものをいう。

(4) 救急隊員の資格を有する者 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項に定める消防職員をいう。

(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

(6) 高速道路等 高速自動車国道及び自動車専用道路をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 救急隊は原則として、消防署に2隊、出張所に1隊配置するものとする。

(救急隊の編成)

第4条 消防長は、救急隊員の資格を有する者の中から救急隊長(以下「隊長」という。)及び救急隊員(以下「隊員」という。)を選任し、救急隊を編成するものとする。

2 救急隊編成の基準は、次のとおりとする。

(1) 救急隊は、救急自動車1台について、隊長及び隊員2人以上(以下「隊長等」という。)をもって編成するものとする。ただし、転院搬送でこれらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗する場合は、隊長及び隊員1人をもって編成することができる。

(2) 隊長は、消防士長以上の階級にある者で、救急救命士の資格を有する者を充てることを原則とする。

(3) 救急隊は、あらかじめ当務責任者が編成する。

(4) 消防長又は消防署長は、多数の傷病者が発生するなど特別な事情があると認めた場合は、隊員数を増減し、又は救急自動車以外の消防車両をもって臨時に編成することができる。

(隊長等の心得)

第5条 隊長等は、救急業務に関する法令の規定のほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、常にいかなる環境にあっても、沈着冷静な判断と規律ある行動をもって、傷病者及び関係者等に接しなければならない。

(2) 常に自己啓発に努め、救急知識・技術の向上を図らなければならない。

(3) 常に身体及び服装の清潔に努めなければならない。

(4) 業務上知り得た秘密をみだりに漏らしてはならない。

(5) 救急用資器材の使用に際しては、適正を期さなければならない。

(隊員の訓練)

第6条 消防長及び消防署長は、救急業務に必要な知識及び技能を修得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(隊長等の服装)

第7条 隊長等の服装は、別に指定する救急服とする。ただし、着用が困難なときは、この限りでない。

2 救急救命士は、別に定める標識を指定箇所に表示するものとする。

第3章 救急自動車等

(救急自動車の配置)

第8条 消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うため必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するものとする。

(救急自動車の標示)

第9条 救急自動車の側面には、消防本部名及び車両番号等を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材等)

第10条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの

(2) 通信・救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

第4章 救急活動

(救急隊の出動)

第11条 当務責任者又は通信指令員は、救急事故を覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(出動区域)

第12条 救急隊の出動区域は、南但消防本部出動規程(平成25年南但消防本部訓令第27号)に定めるところとする。

(通信指令室との連絡)

第13条 救急隊の出動から帰署までの間、通信指令室との連絡の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 出動

(2) 事故概要、傷病者情報等

(3) 現場到着

(4) 車内収容

(5) 現場出発

(6) 搬送医療機関名

(7) 医療機関到着

(8) 医療機関引揚

(9) 帰署

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた事項

(搬送の原則)

第14条 救急隊は、医師の指示のない場合にあっては傷病者の状態を把握して、必要な措置を施した後、傷病部位、程度、関係者の情報等から判断して、傷病の症状に適応し、かつ、直近の医療機関へ搬送することを原則とし、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 症状により搬送の適否の判断が困難な場合は、速やかに医師の往診や指示を受けるように努め、その結果により行動するものとする。

(2) 傷病者、家族等から、かかりつけ等の理由から特定の医療機関等へ搬送希望された場合は、症状等を勘案し、業務運用上支障のない範囲において考慮するものとする。

2 搬送先(医療機関)の選定は、通信指令員又は隊長が行うが、隊長の判断を優先する。

3 管内、管外にかかわらず、救急活動中に他の救急事故を発見した場合の処置は、管轄消防本部に連絡し、原則として傷病者を収容しないものとする。

(応急処置)

第15条 救急隊の行う応急処置等は、応急処置等の基準に基づき、実施するものとする。

2 前項のほか、救急救命士が行う救急救命処置については、救急救命士法の定めに基づき実施するものとする。

(故障等の通報)

第16条 当務責任者及び隊長は、救急自動車の故障又は整備その他の理由により、救急隊が出動できない場合には、直ちにその旨を消防長又は消防署長へ報告するものとする。

(口頭指導)

第17条 当務責任者又は通信指令員及び隊長は、救急要請時に、通信指令員又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、別に定める計画に基づき、その方法を指導するよう努めるものとする。

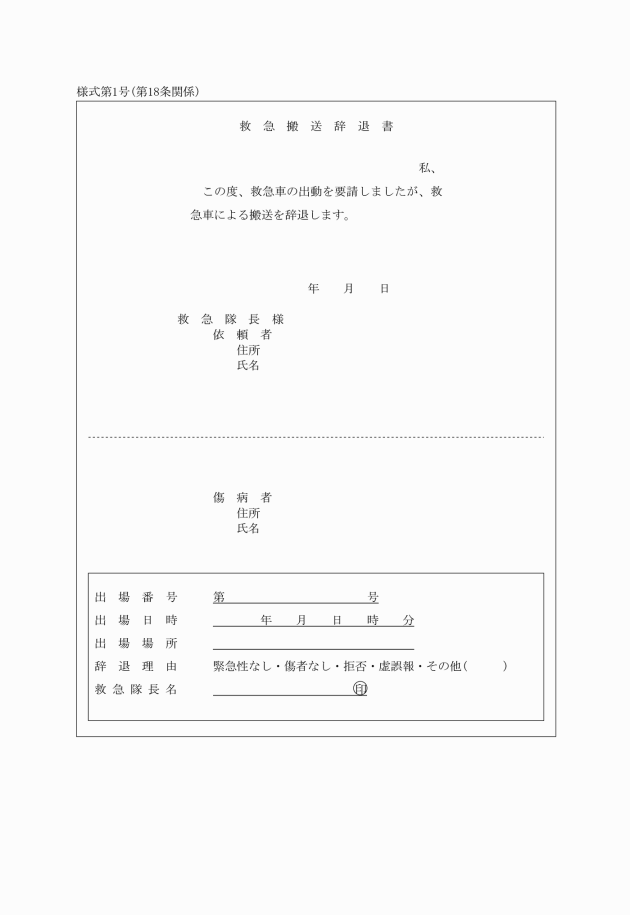

(搬送を拒否した者の取扱い)

第18条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒否した場合は、これを搬送しないものとし、救急搬送辞退書(様式第1号)に署名又は記名押印を求めるものとする。ただし、搬送しないことにより、明らかに生命に重大な影響があると認められる場合は、この限りでない。

(医師要請)

第19条 通信指令員及び隊長は、救急事故等において、次の各号のいずれかに該当する場合は、医師を現場に要請することができる。

(1) 傷病者の救助に当たり、救出作業に時間を要し、かつ、医師による診察が必要と認められる場合

(2) 蘇生不可能と判断される傷病者で、医師による診察が必要と認められる場合

(3) ドクターヘリ、ドクターカー要請基準に該当する場合

(4) その他現場の状況から必要と認められる場合

(死亡者の取扱い)

第20条 救急隊は、傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、警察官又は当該傷病者の関係者に引き継ぐものとする。

(関係者の同乗)

第21条 傷病者の搬送に際し、隊長が必要と認めたときは、警察官又は傷病者の関係者を同乗させることができる。

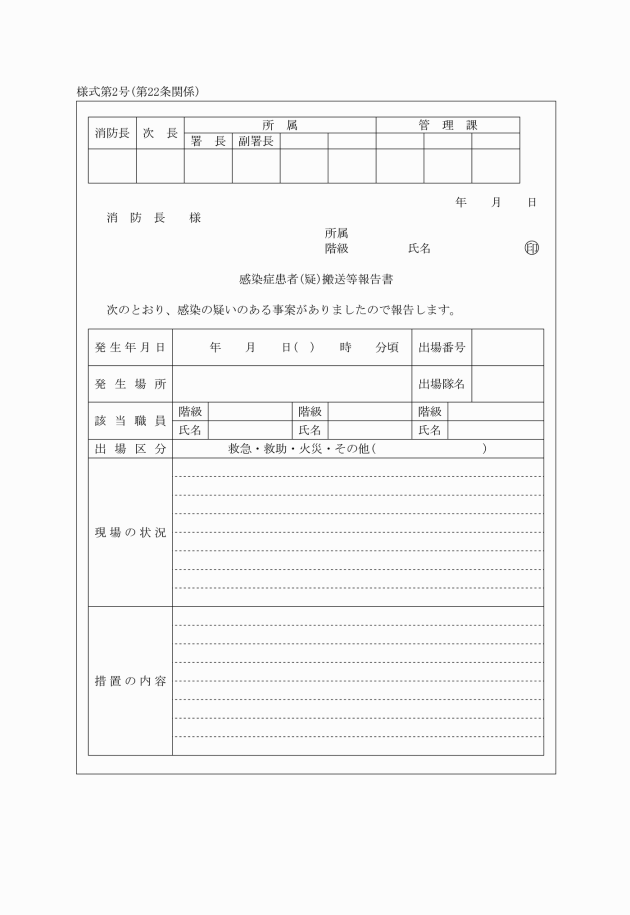

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は隊員、救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を感染症患者(疑)搬送等報告書(様式第2号)で上司に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

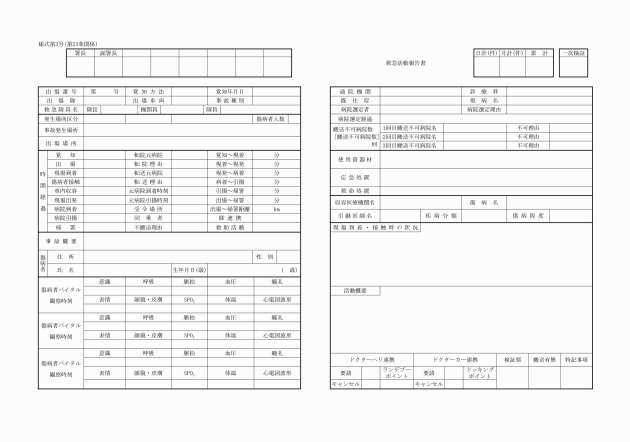

(救急報告)

第23条 救急隊は、救急業務を完了したときは、救急活動報告書(様式第3号)により消防長及び消防署長に報告しなければならない。

(報告要領)

第24条 救急業務の報告要領については、この訓令に定めるもののほか、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号消防庁長官通達)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防防災第267号消防庁長官通達)による。

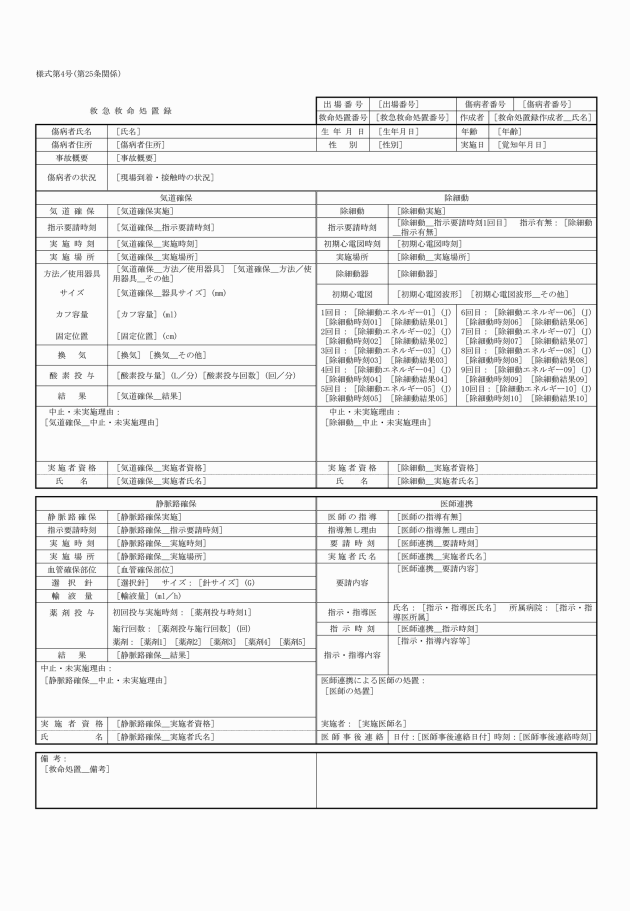

(救急救命処置録)

第25条 救急救命士が救急救命士法に定める救急救命処置を行った場合は、速やかに救急救命処置録(様式第4号)に必要事項を記載し、その日から起算して5年間保存しなければならない。

(家族等への連絡)

第26条 隊長は、必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

第5章 医療機関及び関係機関

(医療機関との連絡)

第27条 消防長及び消防署長は、救急業務の実施について当該区域内の救急病院等の医療機関と空床数、当直医師の診療科目その他必要と認められる事項について、常に緊密な連絡を取るものとする。

(関係機関への連絡)

第28条 隊長は、次に定める場合は、当該関係機関に遅滞なくその旨を連絡しなければならない。

(1) 第20条に掲げる場合で警察官が現場にいない場合 所轄警察署長(以下「警察署長」という。)

(2) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合及び自損行為、交通事故等で現場に警察官がいない場合 警察署長

(3) 搬送した傷病者が、医療費を支払う能力がない者である旨、当該医療機関から通報を受けた場合並びに行旅病人及び身元不明者である場合 当該事故発生地の市担当課及び必要により警察署長

(救急搬送の証明)

第29条 消防署長は、救急事故による被搬送者又はその関係者から、救急搬送証明書の願出があったときは、南但消防本部火災、救急等の証明書交付に関する規程(平成25年南但消防本部訓令第16号)に定めるところにより処理する。

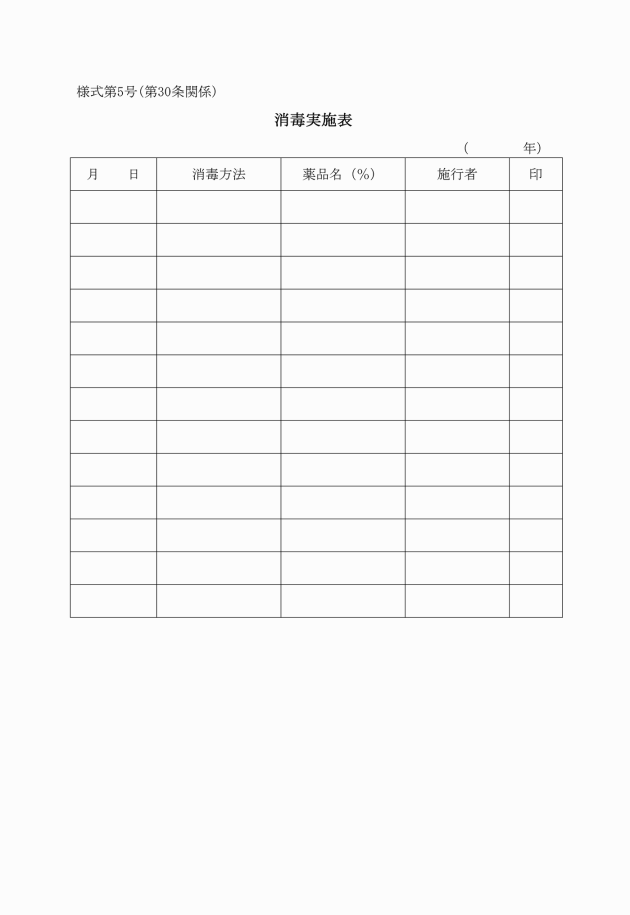

第6章 救急自動車等の消毒

第30条 救急自動車及び救急資器材は、次に定める区分に従い消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回以上定期的に行う消毒

(2) 使用後消毒 使用後必要に応じて隊長の指示に基づいて行う消毒

第7章 救急業務計画等

(感染防止対策)

第31条 消防長及び消防署長は、隊員等がウィルス性感染症及びこれと疑われる傷病者(以下「感染症者」という。)と接した場合における対応策を確立しておくものとする。

(感染防止措置)

第32条 隊長等は、救急業務の実施に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ゴム手袋、マスク、保護眼鏡、感染防止衣等を装着し、血液、唾液及び汚物(以下「血液等」という。)に直接触れないようにすること。

(2) 血液等が皮膚、衣服、器材等に付着した場合は、帰署後、速やかに消毒を行うこと。

2 隊長は、隊員が感染症者を取り扱ったことを知ったときは、直ちに消防長及び消防署長に報告するものとする。

3 消防長及び消防署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに医師の検診及び免疫剤の投与を受けさせる等の適正な措置を講ずるものとする。

(多数傷病者の救急業務)

第33条 多数の傷病者が発生した場合における救急業務に関しては、この訓令に定めるものを除くほか、別に定める計画による。

(ひとり暮らし老人宅等出場時の対応)

第34条 救急隊は、ひとり暮らし老人宅等へ出場した場合は、次により活動するものとする。

(1) 施錠等により室内への進入が不可能な場合は、原則として警察官、近隣者等の立会いを得て、窓ガラス等必要最小限の破壊を実施し、内部の確認を行うものとする。

(2) 傷病者を医療機関へ搬送する場合又は現場を引き揚げるときは、警察官、近隣者等へ必要な事項を依頼するものとする。

(3) 緊急通報システム利用者に係る救急活動は、別に定める計画による。

(高速道路等における救急活動)

第35条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路管理者等による通行禁止又は交通整理が行われ、安全が確認された上で行うことを原則とする。

(高速道路等の緊急通行)

第36条 高速道路等においては、中央分離帯を開放して反対車線に出てはならない。ただし、警察官、道路関係者等の誘導により、安全が確保できた場合は、この限りでない。

2 高速道路等においては、原則として走行車線を逆走行してはならない。

(高速道路等における中継)

第37条 高速道路等及びそのランプウェイにおいては、原則として傷病者の中継を行ってはならない。

(救急活動支援等)

第38条 活動困難事案における消防隊等の救急活動支援については、別に定める計画による。

(救急調査)

第39条 消防署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について、次に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防署長が必要と認める事項

第8章 応急手当普及啓発

(予防救急)

第40条 消防長及び消防署長は、住民の安全を守るため救急事故を調査し、救急事故の未然防止に努めるものとする。

(自主救急の指導)

第41条 消防長及び消防署長は、事業所又は各種団体等に対し、救急事故の防止、事故発生時の通報、応急処置等について自主的にその対応が図れるよう指導するものとする。

(救急講習)

第42条 消防長及び消防署長は、住民に対し計画的かつ効率的に必要な応急手当に関する知識及び技能の普及啓発活動を積極的に推進するものとする。

(住民に対する普及啓発)

第43条 消防長及び消防署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 住民に対する応急手当普及推進啓発活動については、別に定める。

(救急広報)

第44条 消防長及び消防署長は、救急隊の適正利用、救急事故の防止及び受傷、発病時の応急手当について、住民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。

附 則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日消本訓令第73号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

分類 | 品名 |

観察用資機材 | 体温計 検眼ライト |

呼吸・循環管理用資機材 | 自動式人工呼吸器一式 手動式人工呼吸器一式 心肺そ生用背板 酸素吸入器一式 吸引器一式 |

創傷等保護用資機材 | 副子 三角巾 包帯 ガーゼ ばんそうこう 止血帯 タオル |

保温・搬送用資機材 | 担架 枕 敷物 保温用毛布 雨覆い |

消毒用資機材 | 噴霧消毒器 その他の消毒器 各種消毒薬 |

その他の資器材 | 氷のう・水枕 臍帯クリップ はさみ(一組) ピンセット(一組) 手袋 マスク 膿盆 汚物入 手洗器 洗眼器 |

その他必要と認められる資器材 | |

別表第2(第10条関係)

分類 | 品名 |

通信用資器材 | 無線装置 |

救出用資器材 | 救命浮環 救命綱 万能斧 |

その他の資器材 | 保安帽 救急かばん 警笛 懐中電灯 |

その他必要と認められる資器材 | |

別表第3(第10条関係)

分類 | 品名 |

観察用資器材 | 血圧計 聴診器 血中酸素飽和度測定器 心電計 |

呼吸・循環管理用資器材 | 経鼻エアーウェイ 喉頭鏡 マギール鉗子 ショック・パンツ 自動式心マッサージ器 半自動式除細動器 輸液・薬剤セット一式 ラリンゲアルマスク・ツーウェイチューブ等 |

通信用資器材 | 心電図伝送装置 自動車(航空機)電話 |

その他の資器材 | 在宅療法継続用資器材 |

その他必要と認められる資器材 | |