○南但消防本部通信勤務等に関する要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、南但消防本部通信規程(平成25年南但消防本部訓令第37号)に基づき、通信勤務及び受付勤務に際し適切な運用を図り、もって消防業務の機能を高めるため必要な事項を定める。

(通信勤務員の心得)

第2条 勤務員は、災害を通報する電話(以下「119番」という。)の覚知、電話の応対等を主な任務とし、組織と職務を印象付ける重要な業務である事を十分認識し、災害の覚知にあたっては、常に冷静な判断と迅速・的確な操作で対応しなければならない。

(通信勤務体制)

第3条 通信勤務体制は、次の要領で実施するものとする。

(1) 通信勤務は、平時は2人体制とし、昼間は1時間、夜間は2時間毎の勤務とする。なお、災害時は、3名以上に増員することができる。

(2) 昼間の通信勤務者の勤務指定及び、夜間における災害時の勤務体制については別に定める。

(3) 災害時の通信勤務は、原則として通信担当者があたり災害対応を主な任務とする。ただし、出務等で不在の場合は、当務責任者が事前に指定しておくものとする。

(通信勤務の要領)

第4条 通信勤務の要領は、次に定めるところによる。

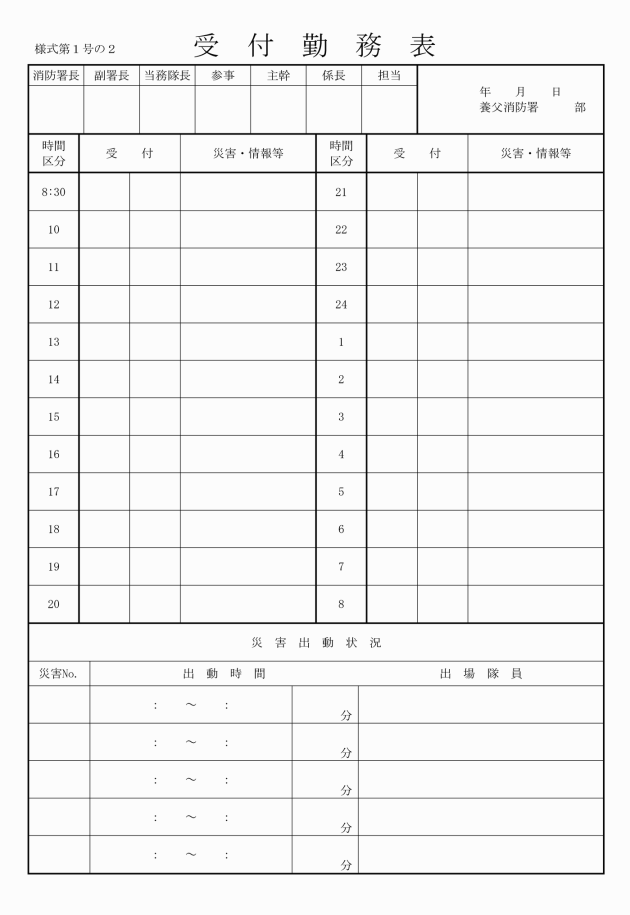

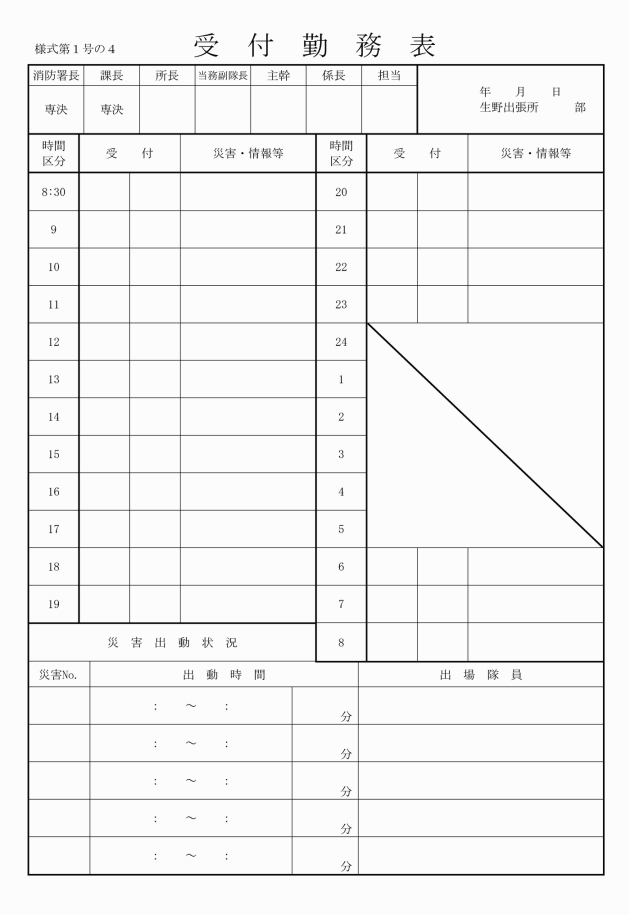

(1) 通信勤務は、通信指令室に入室後通信勤務表(様式第1号)に押印しなければならない。

(2) 災害通報を迅速確実に聴取し、出場に支障を来さないよう指令しなければならない。

(3) 通信勤務中は、勤務に専念するとともに職員をみだりに通信指令室に入室させない。

(4) 来庁者及び電話の応対に当たっては、親切丁寧に行わなければならない。

(5) 監視カメラで庁舎内外を監視するとともに、来庁者及び駆け付けによる災害の通報者には十分に注意し、直ちに職員を向かわせる等迅速な対応に心がけなければならない。

(6) 電話の交換等は次の要領で行う。

ア 電話の発受信の場合の呼称は、原則として「なんたんしょうぼうほんぶ」とする。

イ 消防長室で会議中又は来客中の場合の電話の接続は、管理課へ接続するものとし、消防長室への接続はしない。

ウ 会議中は、会議場所への接続は行わない。

エ 電話の交換は「係」に行い、個人が不在の場合は「係」で処理させる。

(7) 各種情報の処理は次の要領で行う。

ア 各種の情報は原則として通信勤務者が処理し、別に定められた要領で処理を行う。又必要な情報は庁内放送にて職員に連絡する。

イ 気象に関する情報を受理した場合は、ただちに養父消防署、大屋出張所及び生野出張所へ伝達するものとする。

ウ その他、次に掲げる情報を把握した時は、ただちに職員に周知徹底しなければならない。

(ア) 火災とまぎらわしい煙、又は火炎を発する虞のある行為の届出

(イ) 道路工事等における通行制限の届出

(ウ) 水道断減水の届出

(エ) その他業務に関する情報

(8) 交代に際しては、申し送りの徹底を期さなければならない。

ア 職員の出務状況

イ 車両の出庫状況

ウ 来庁者の状況

エ その他必要な事項

(9) 各種届出、納品等の処理は「係」で行い、通信指令室で処理しない。

(災害時の通信勤務要領)

第5条 災害時の通信勤務の要領は、次のとおりとし、災害現場活動と連携しながら被害の軽減に努めるものとする。

(1) 常に冷静な判断と迅速・的確な操作を心がけなければならない。

(2) 収集した各種情報は、災害現場に周知するとともに、現場からの情報は、必要に応じ関係機関に連絡し情報の共有化に努めるものとする。

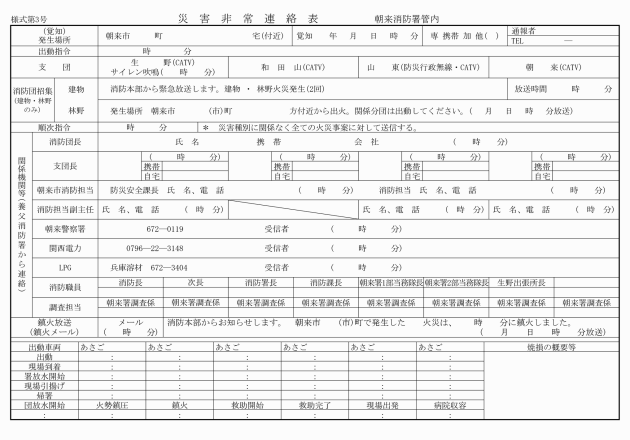

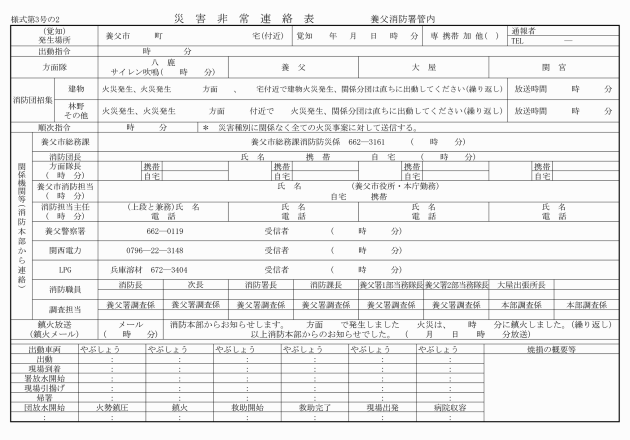

(3) 火災発生時(消防団を招集しない車両火災、その他火災も含む。)には、順次指令及びEメールにより消防職員及び消防団員等関係者(養父市消防団を除く。)に災害種別、発生場所等の情報提供をするものとする。

(4) 前号にかかわらず、課長以上及び消防団本部、警察等の関係機関については、電話により口頭で確実に伝達するものとする。

(5) 前項の伝達は原則として、養父消防署管内の火災は朝来消防署職員が、朝来消防署管内の火災は養父消防署職員が実施するものとする。

(6) 気象条件により自然災害発生の恐れがある場合は、風水害対応計画に基づき非常配備体制を取るとともに各種情報を収集するものとする。

(7) 大規模な地震が発生した場合は、大規模地震災害対応計画に基づき、指令台等の通信施設の被害状況を確認するとともに通信勤務員を増強する。また、フェニクス防災システムにより各地の震度情報及び被害情報を収集する等初動措置を確実に行うものとする。

(8) 火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号消防長長官通知)に定められている災害発生時には、この要領に基づき県消防課又は消防庁震災等応急室に必要事項を報告するものとする。この場合、兵庫県消防長会長にも報告するものとする。なお、フェニックス防災システムにも入力するものとし、災害覚知後、30分以内で可能な限り早期に報告するものとする。

(119番受信及び指令要領)

第6条 119番の受信要領は、原則として次の各号に定めるところによる。

(1) 119番を受信した場合は、固定電話にあっては「はい、119です。火事ですか、救急ですか。」、携帯電話にあっては「南但消防本部です。火事ですか、救急ですか」と応答する。

(2) 119番専用電話からの通報にあっては、自動的に立ち上がる自動出動指定装置画面により、通報種別、災害地点を正確に入力し、予告指令で隊員に災害覚知を報知しなければならない。

(3) 加入電話及び駆けつけ通報等、自動出動指定装置が自動的に立ち上がらない場合は、手動でこれを立ち上げ、前号と同様の処理をしなければならない。

(4) 予告指令後、災害種別を確定し車両編成及び災害地点を確認し、本指令を起動させるものとする。この場合、初動体制の迅速化を図るため、予告指令後、必要最小限の情報を得た後、本指令の起動後に、消防車等を出動させた旨を通報者に伝え引き続き情報を聴取するものとし、救急患者の状態により随時口頭指導を実施するものとする。

(5) 本指令後、朝来消防署出動隊の出動時には通報種別に基づき出動サイレンを鳴動させるものとする。

(6) 情報の収集にあたっては、冷静に対応し、慌てている相手の気持ちを沈静する事に留意しながら、できるだけ多くの情報を得るよう心掛け、迅速・的確に対応しなければならない。

(7) 災害の覚知に際し使用した受信表(様式第2号)は、受信表綴りに保管し、外部に漏れないよう十分注意すること。

(8) 通信勤務中の職員で出動しなければならない隊員の交代は、原則として指令放送を行った後に行うものとする。

(発信地検索装置による検索要領等)

第7条 119番通報(CATVからの通報は除く)による災害地点の検索要領は次のとおりとする。

(1) 自動出動指定装置の画面上の発信地検索ボタンを操作し、発信地照会する。この照会結果と通報内容を照合し災害地点を確定するものとする。この場合、発信位置と災害地点は必ずしも同一とは限らないため、注意すること。

(2) 前項の操作をしても災害地点が確定できない場合は、通報者から災害地点の目標物等の詳細を聴取し災害地点を確定するものとする。

(3) 発信地検索により西日本電信電話株式会社及び携帯電話事業会社からのデータを照会した場合は、その結果を毎月1回、西日本電信電話株式会社及び携帯電話事業会社に報告するものとする。

(携帯電話からの119番通報に基づく発信地情報の取得要領)

第8条 携帯電話からの119番通報にあっては、発信位置の情報を取得するために、前条第1項と同様、発信地検索ボタンを操作し発信地照会をするものとする。ただし、この通報は、固定電話からの通報と違い、誤差が生じるため、電子地図が表示する災害地点は、あくまでも発信地付近であることと、通報者が移動中の場合は、通報時の災害地点と現在位置が大きくずれることがあるため、目標物の聞き取りは必ず行うこと。

2 最初の発信地照会時の地図表示は、大まかな位置であるため必ず再照会してから災害地点を確定するものとする。また、再照会には約20秒程度かかるため、その間に必要事項を聞き取ること。

(携帯電話からの119番通報転送要領)

第9条 携帯電話からの119番通報は、次の要領で処理するものとする。

(1) 119番通報受信後、発生場所が管轄外であった場合は、発生場所を管轄する消防本部に転送するものとする。

(2) 転送要領は、次のとおりとする。

ア 通報者に発生場所が当消防本部の管轄ではないため、発生場所を管轄する消防本部に転送する旨と、電話を切らないよう指示する。

イ 転送先消防本部にダイヤルし、災害の概要及び通報者の電話番号を伝える。

ウ 三者接続後、「どうぞお話ください」と通報者及び転送先消防本部に伝え終話する。

(3) 当消防本部が発生場所で、他の消防本部からの転送受付時の対応は、第6条の要領と同様とする。

(119番FAX通報受信要領)

第10条 119番FAX通報の受信要領は次の各号に定めるところによる。

(1) 119番通報の着信後FAX信号音を確認した場合は、「119FAX」を押下し、指令台の三者接続ボタンが点滅後、このボタンを押下する。

(2) 119番でFAX通報受信後の対応は、別に定めるとおりとする。

(朝来市緊急通報システムの受信要領)

第11条 朝来市緊急通報システム(シルバーホットラインシステム)による受信及び受信後の対応は、別に定める活動要領によるものとする。なお、受信する電話番号は「079―670―2119」とする。

(緊急通報システム受信要領)

第12条 緊急通報システム(ヘルプネット)による受信は、別に定める協定書に基づき口頭及びFAXによるものとする。なお、受信する電話番号を次のとおり指定する。

(1) 電話番号 079―670―2119

(2) FAX番号 079―672―5904

(栃原トンネル発報時の対応要領)

第13条 栃原トンネルモニター盤発報時の対応は、別に定めるところによるものとする。

(あすなろトンネル発報時の対応要領)

第14条 あすなろトンネルモニター盤発報時の対応は、別に定めるところによるものとする。

(珍坂、八代坂、琴引トンネル発報時の対応要領)

第15条 珍坂、八代坂、琴引トンネルモニター盤発報時の対応は、別に定めるところによるものとする。

(道路冠水警報表示盤発報時の対応要領)

第16条 道路冠水警報表示盤発報時の対応は、別に定めるところによるものとする。

(直接通報及びワンタッチ通報受信時の対応要領)

第17条 直接通報及びワンタッチ通報受信時の対応は別に定めるところによるものとする。

(医療機関への連絡)

第18条 救急事故を覚知後、又は病院照会の依頼があった場合の医療機関への連絡における要領は、各自研究し受け入れ側に気持ちよく引き受けてもらえるよう、技術の習得に努めなければならない。

(1) 災害発生時における消防団の招集は、次の告知放送機器で行う。

なお、消防団幹部等へは、順次指令及びEメール指令により災害の概要を連絡するものとする。

ア 生野町はCATV放送並びにサイレン吹鳴

イ 和田山町、旧朝来町及び養父市は各CATV放送

ウ 山東町は防災行政無線

(2) 生野町のサイレン吹鳴は、通信指令室から行うことを原則とし、「キー」操作は確実に行うものとする。

(3) 各告知放送機器のスイッチ操作は確実に行い、放送は明瞭活発に定められた内容で行う。また、放送設備を使用した場合は、告知放送設備使用記録簿(様式第4号)に放送内容等を記録する。

(受付勤務の要領)

第20条 養父消防署、大屋出張所並びに生野出張所は、受付勤務を行い、次の要領で実施する。

(1) 受付勤務は一人体制とし、夜間においては養父消防署は、23時から翌日の06時までの間に必ず1時間勤務するものとする。大屋出張所並びに生野出張所は、当務日の24時まで勤務員全員が勤務し、翌日の06時までは勤務を要しない。

(2) 受付勤務は、来庁者及び電話の応対を主な任務とし、担当者に確実に引き継がなければならない。

(4) 受付勤務者が勤務するときは、受付勤務表に押印するものとする。

(5) 各署所で災害を受信した場合は、迅速確実に聴取し、通信指令室に通報しなければならない。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月3日消本訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年4月26日消本訓令第2号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。