○南但消防本部火災調査規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第30号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 火災の基準(第4条―第7条)

第3節 調査の体制(第8条―第13条)

第4節 調査上の心構え(第14条―第18条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第19条―第21条)

第2節 火災出動時の調査(第22条―第24条)

第3節 現場保存(第25条―第28条)

第4節 鎮火後の調査(第29条―第34条)

第5節 質問(第35条―第41条)

第6節 児童に対する取扱いの特例(第42条―第48条)

第7節 原因の認定(第49条―第51条)

第3章 損害調査(第52条―第55条)

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出(第56条―第58条)

第2節 資料の保全(第59条・第60条)

第3節 鑑定等(第61条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則(第62条―第64条)

第2節 火災調査報告(第65条・第66条)

第3節 報告(第67条―第70条)

第6章 雑則(第71条―第76条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、全ての火災の原因及び損害並びに関係者の行動等を明らかにすることにより、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報の収集を図り、もって市民生活の安全を確保することを目的とする。

(調査の区分)

第3条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。

2 原因調査は、次に掲げる事項について究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 火災初期の対応 発見状況、通報状況及び消火状況その他火災発生から避難し、又は死傷するまでの間における関係のある者の行動等

(4) 避難状況 火災現場における避難者、要救助者の行動及び救出救助状況等

(5) 消防用設備等の使用状況 消火設備、警報設備及び避難設備等の作動及び使用状況

(6) その他消防行政上必要な事項

3 損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた物等の損害であって、焼き損害及び消火損害以外のもの

(4) その他損害 煙又は物品の搬送によって受けた物等の損害及び避難行動により受けた損害

(5) 死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者の数、負傷程度及び発生状況

(6) その他人的被害状況 り災世帯数及びり災程度並びにり災人員等

第2節 火災の基準

(火災の定義)

第4条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、若しくは放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設若しくはこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災の件数)

第5条 火災の件数は、原則として、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1とする。

(火災の種別)

第6条 火災の種別は、次に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(統計外の火災)

第7条 火災発生後1週間(168時間)を経過して覚知した火災は、統計外火災として別に区分するものとする。

第3節 調査の体制

(調査の責任)

第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内で発生した火災の調査を行う責任を有する。ただし、運行中の車両又は航行中の船舶の火災は主として消火活動を行った場所を管轄する署長が、航空機の火災は着陸場所又は墜落場所を管轄する署長が調査責任を有するとする。

2 前項の場合において、署長は、所轄消防隊員に調査を行わせるものとする。ただし、所轄消防隊が出動しなかった場合は、現場を確認した消防隊員に火災の調査を実施させることができる。

(調査員の指名)

第9条 署長は、主に調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を事前に指名し、調査機材を整備し、調査能力の向上に努め調査体制の確立を図らなくてはならない。

(調査班の編成)

第10条 署長は、火災の規模に応じた数の調査員で構成する調査班を構成するとともに、調査指揮者に調査班の指揮監督に当たらせるものとする。ただし、特に必要がある場合は、調査員以外の職員を調査班の構成員とすることができる。

2 調査指揮者は、消防司令又は消防司令補の階級にある調査員とする。

(調査指揮者の任務)

第11条 調査指揮者は、係内で担当する調査の進捗状況を把握し、迅速かつ適切に執行できるよう指導及び助言を行うとともに、必要に応じて関係機関と連絡及び調整を行う等、事務の効率的な推進を行わなければならない。

2 調査指揮者は、具体的な調査計画を決定し、原因認定者等任務分担を明確に指示するとともに、鎮火後の現場における調査(以下「現場調査」という。)が速やかに行われるように努めなければならない。

3 調査指揮者は、当該火災について積極的に問題点の把握とその解決に努めるとともに、調査員に対し、調査技術の指導及び助言を行い、前項に規定する調査計画に基づき速やかに書類作成が行われるよう指導しなければならない。

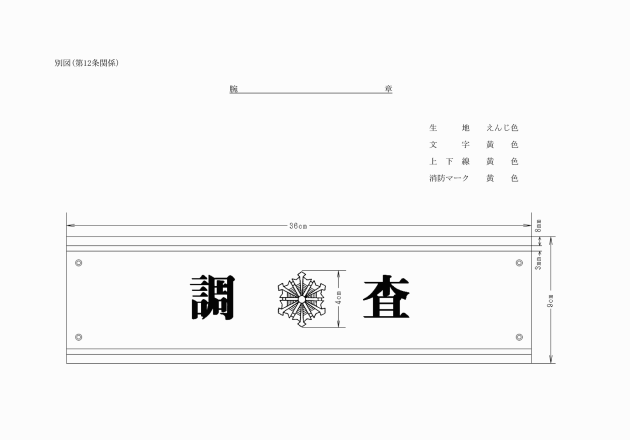

(調査腕章)

第12条 調査員は、調査を円滑に執行するため、腕章(別図)を着用するものとする。ただし、署長が特別に指示した場合、及び火災鎮火後直ちに調査にかかり腕章を着用する時間的余裕がない場合は着用しないことができる。

(応援の要請)

第13条 署長は、調査のため必要があると認める場合は、当該火災を担当する調査員以外の職員の応援を求めることができる。

第4節 調査上の心構え

(常時の心得)

第14条 調査員は、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究し、調査能力の向上に努めなければならない。

(調査時の心得)

第15条 調査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 発生した火災から類似火災の予防を主眼とした調査活動

(2) 消防行政のために必要な情報を収集する調査活動

(3) 調査を実施する責務を有する機関として捜査機関及び行政機関との信頼関係を維持するとともに、業界及び業者等に指導し、連携することにより住民生活の安全を確保するための調査活動

(法令の遵守)

第16条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害し、及び調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第17条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第18条 調査員は、警察署その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査に当たらなければならない。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第19条 調査を行うに当たっては、常に事実の確認を主眼として、先入観に捕らわれることなく、科学的な方法及び合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の時期)

第20条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

(調査の方法)

第21条 調査は、見分、質問、関係者に対する資料の提出命令若しくは報告の聴取、鑑定又は実験その他の方法により行う。

第2節 火災出動時の調査

(火災状況の見分)

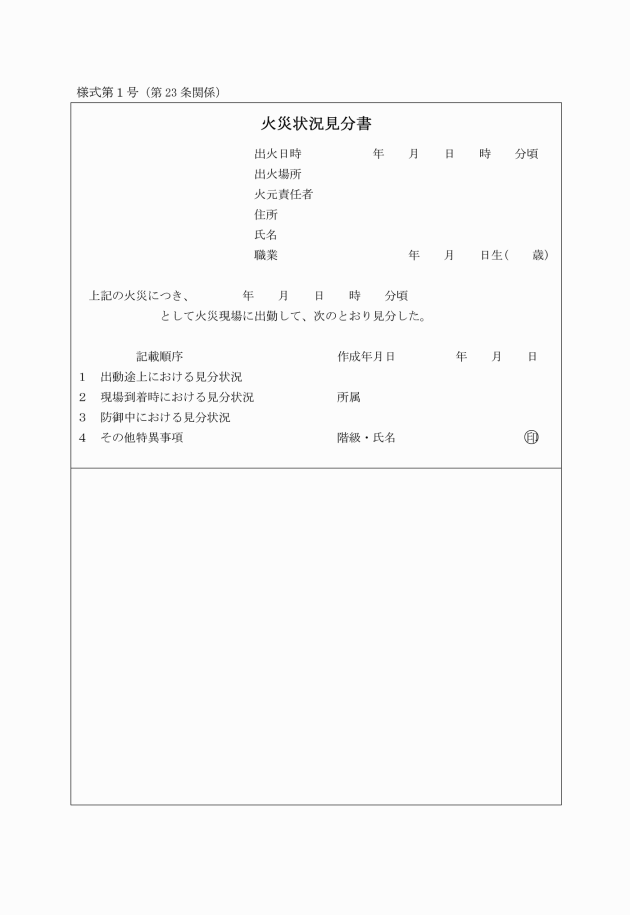

第22条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員等」という。)が火災現場に出動したときは、直ちに火災の状況を見分しなければならない。

2 調査員は、出動途上及び現場において関係者等への聞き込み及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者及び消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用及び作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるように配慮しなければならない。

2 前項の火災状況見分書には、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

(聞き込み調査)

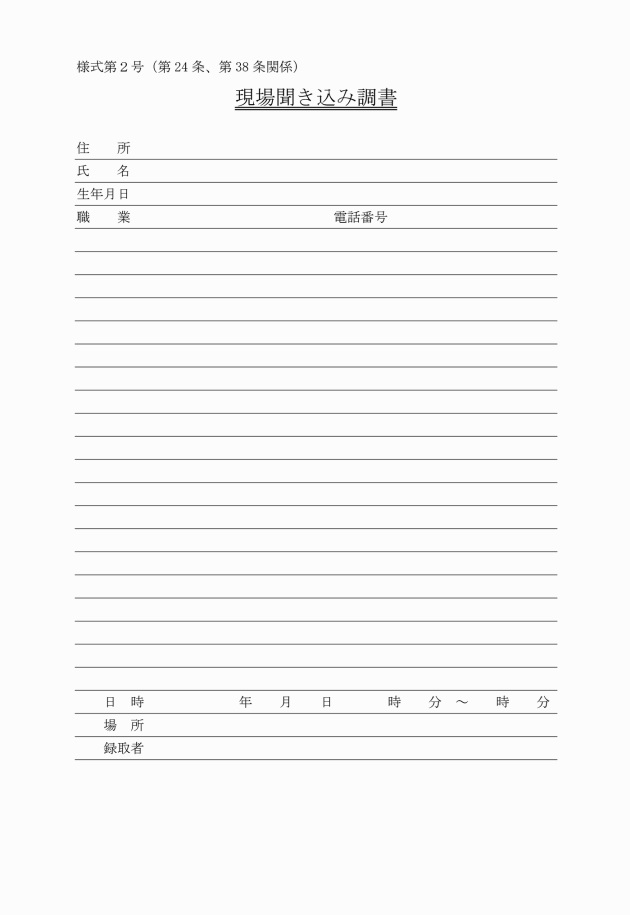

第24条 消防隊員等は、火災の早期発見者その他関係のあるものに迅速かつ的確に聞き込み調査を行い、必要な情報の収集に努めなければならない。

2 消防隊員等は、現場等で聞き込み調査により知り得た事項については、必要事項を記録し、帰署後、現場聞き込み調書(様式第2号)を作成するものとする。

第3節 現場保存

(防御中の現場保存)

第25条 消防隊員等は、火災現場付近の迅速な消火を心掛け、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防御活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動し、又は破壊しようとするときは、事後の調査の支障とならないよう配慮するとともに、原状が分かるよう必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第26条 署長は、次により、警察官その他の関係機関と協力し、鎮火後の現場を保存しなければならない。

(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、綱張り又は張札等で表示すること。また、保存に当たっては必要に応じブルーシート等で目隠しを行うこと。

2 現場保存区域には関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮小解除すること。

(原状の変更)

第27条 現場指揮者は、現場見分を行う以前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(死者の取扱い)

第28条 消防隊員等は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場指揮者は、警察官等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場調査の原則)

第29条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り、詳細に見分し、及び質問し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

2 調査指揮者は、現場調査に当たって、あらかじめ開始日時等を関係者等に通知し、行うものとする。

3 調査員は、現場調査時に周囲の状況に注意し、個人情報や個人の供述等の漏えいに十分配慮しなければならない。

4 現場調査を行うに当たっては、建物構造、建築設備並びに火気使用設備及び機器等の構造、機能及び材質等に着目するとともに、製造、施工及び保守管理の状況についても調査するものとする。

(立会人)

第30条 現場見分は、努めて関係者の立会いの下にこれを行わなければならない。

2 前項により、現場の立会いを求めた場合は、安全管理及び言動等に配慮しなければならない。

(現場発掘)

第31条 現場発掘は、現場見分状況及び火災出動時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して出火範囲を限定し、実施するものとする。

2 現場発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近と推定される核心部に向かって順次実施するものとする。

3 現場発掘は、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の原状確保に配慮しなければならない。

4 現場発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。

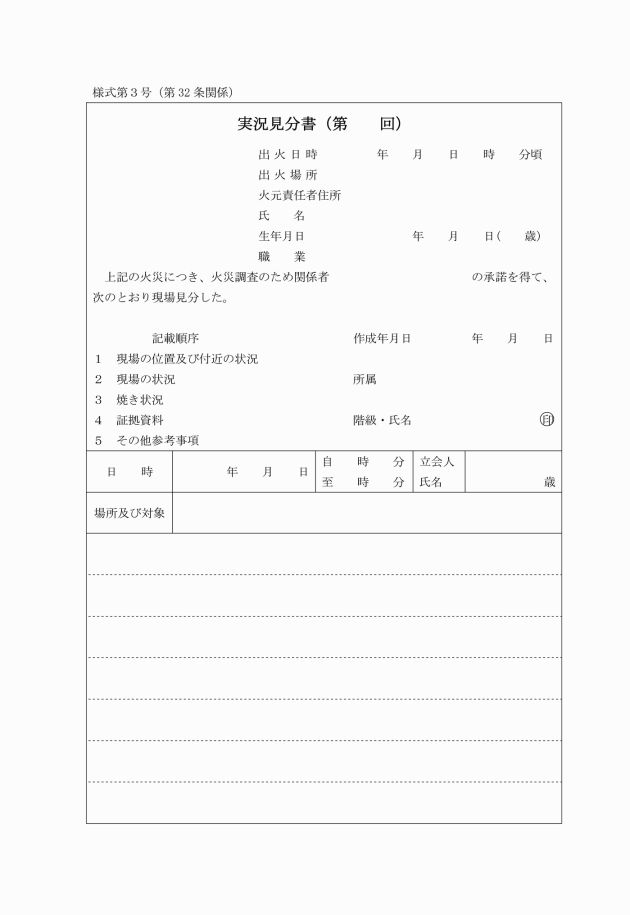

(実況見分書)

第32条 現場見分を実施した調査員は、実況見分書(様式第3号)を作成しなければならない。ただし、火災の種別及び規模によりこれを省略することができる。

(図面及び写真)

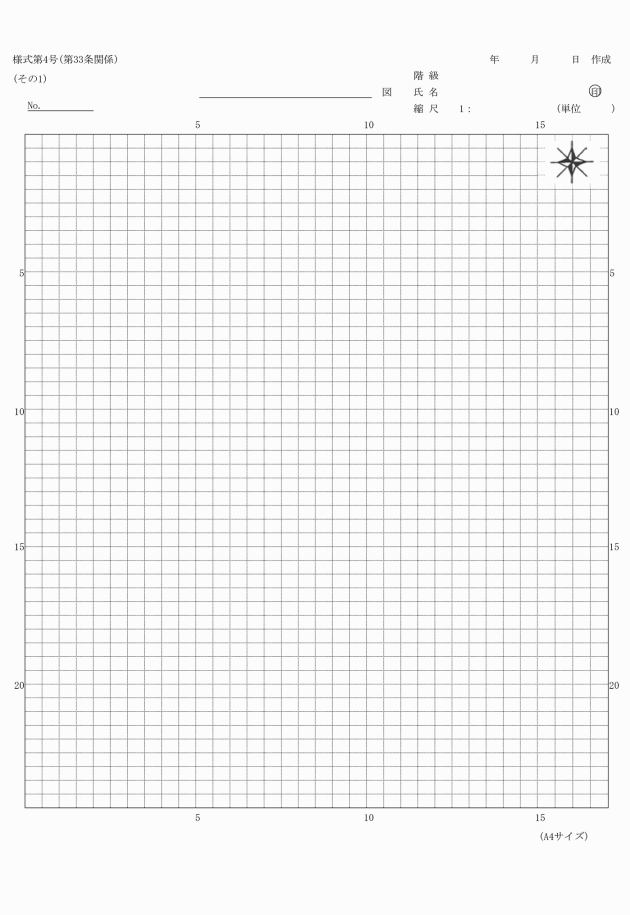

第33条 調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、現場図面用紙(様式第4号)を用いるものとする。

3 写真は、現場写真用紙(第50条第1項第1号に規定する火災にあっては様式第5号(その1)、その他の火災にあっては様式第5号(その2))を用いるものとする。

5 写真撮影用カメラは、35ミリメートルフィルムカメラ又はデジタルカメラを用いるものとする。

(現場調査終了時の措置)

第34条 調査指揮者は、現場調査を終了したときは、関係者に終了した旨を通知するものとする。

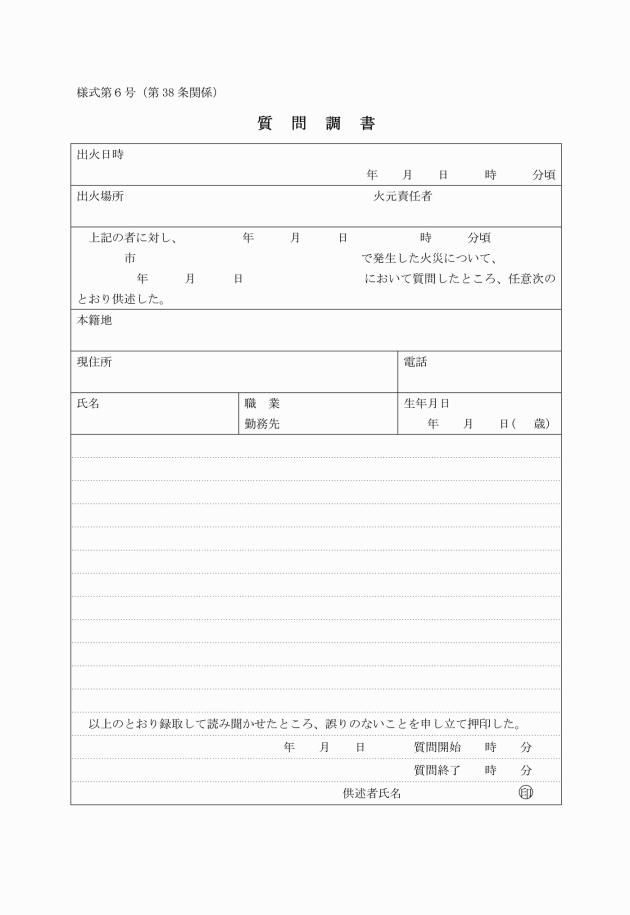

第5節 質問

(質問)

第35条 調査員は、火災の原因究明及び損害の把握のため、火元責任者、火気取扱者その他関係のある者に対し質問を行い、事実の確認を行わなけらばならない。

(任意供述の確保)

第36条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所・時間等を考慮し、被質問者の供述を得るよう努め、みだりにその供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第37条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。

(署名押印)

第39条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、修正の機会を与えた後供述者の署名又は記名押印を求めるものとする。

2 前項の供述者が署名若しくは記名押印をすることができないとき又は被質問者が署名若しくは記名押印を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(通訳人の介助)

第40条 調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせその旨を記載するとともに、供述者及び通訳人の署名又は記名押印を求めるものとする。

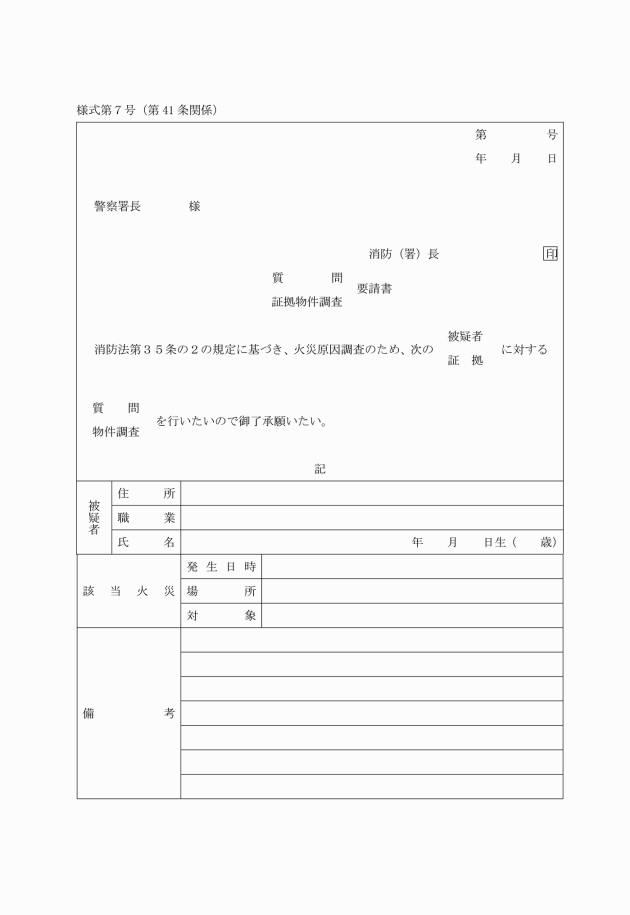

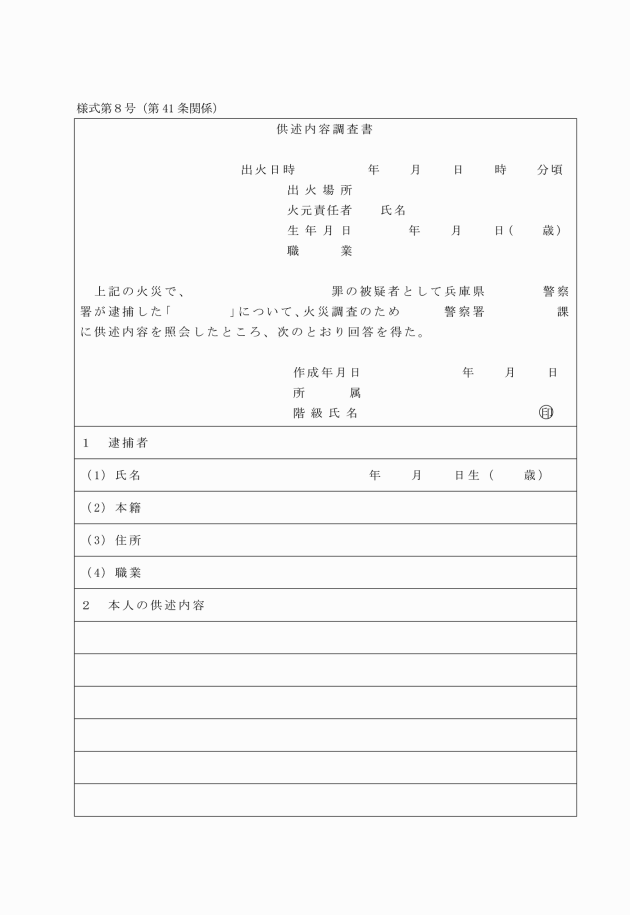

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第41条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問をし、又は押収された証拠物件を調査するときは、質問、証拠物件調査要請書(様式第7号)により請求するものとする。

3 直接被疑者に対して質問することができない場合は、事件を担当する警察官を介して被疑者の供述内容を照会するものとする。この場合においては、警察官から聞き込んだ被疑者の供述内容を供述内容調査書(様式第8号)に記載するものとする。

第6節 児童に対する取扱いの特例

(準拠)

第42条 児童に関する調査は、この節の規定によるものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第43条 調査員は、児童に関する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第44条 調査員は、児童に関する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第45条 調査員は、児童に質問し、又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いの下において行わなければならない。

(署名押印)

第46条 児童の質問調書には、立会いする保護者、教師、保護司等の署名又は記名押印を求めるものとする。

(氏名等の公表禁止)

第47条 児童の失火又は放火による火災について、住民又は報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢及び住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(心神喪失者等の準用)

第48条 心神喪失者、心神耗弱者又はろうあ者等の関係する調査は、この節の規定を準用する。

第7節 原因の認定

(原因の認定)

第49条 出火原因のうち出火箇所及び出火部位の判定は、火災状況見分、現場見分その他の現場調査の結果に基づき、現場調査終了時に行うものとする。

2 前項に掲げる以外の出火原因その他の認定は、火災状況見分及び現場見分、質問並びに実験その他関係資料を総合的かつ科学的に検討し、事実のみに基づいて行わなければならない。

(1) 署長が特に必要と認めた火災にあっては、火災原因認定書1(様式第9号(その1))を用いるものとする。

(2) 前項に掲げる火災以外の火災にあっては、火災原因認定書2(様式第9号(その2))を用いるものとする。

2 火災原因認定書の作成にあっては、次のことに留意しなければならない。

(1) 総合的結論と原因認定の経過を系統立てて明確に記載し、それぞれの事実を立証する資料を明示すること。

(2) 火災原因の記載にとどまらず、火災の拡大状況や消防隊の活動等消防行政上必要な事実についても記載するものとする。

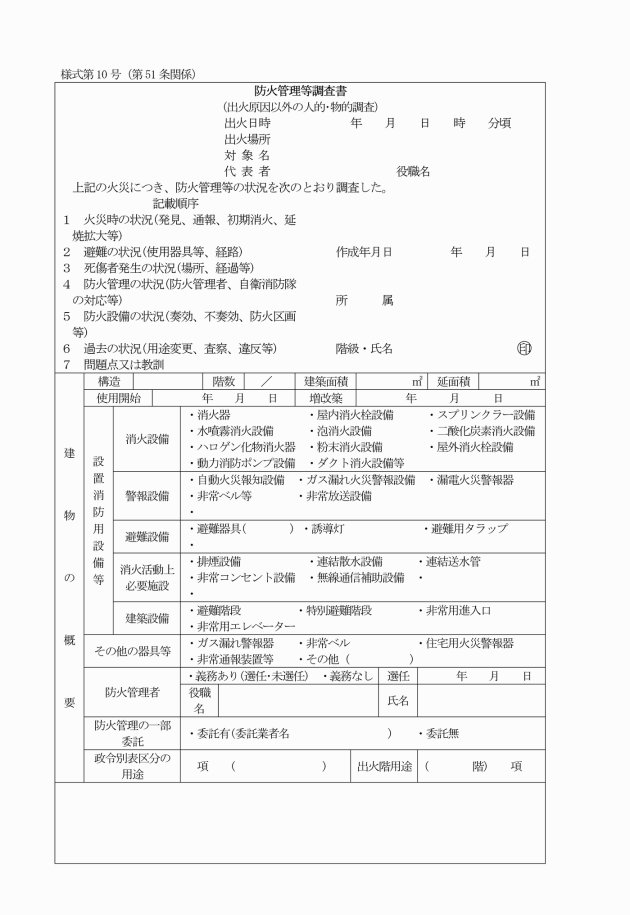

(防火管理等調査書)

第51条 建物火災においては、火災時の人の行動、建物の状況及び防火管理に関する状況等出火原因以外の人的・物的調査事項の調査結果について、防火管理等調査書(様式第10号)を作成するものとする。

2 防火管理等調査書は、現場出動時及び現場調査時における見分状況、関係者の供述並びに防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。

3 防火管理等調査書は、必要に応じ、図面、写真等を添付するものとする。

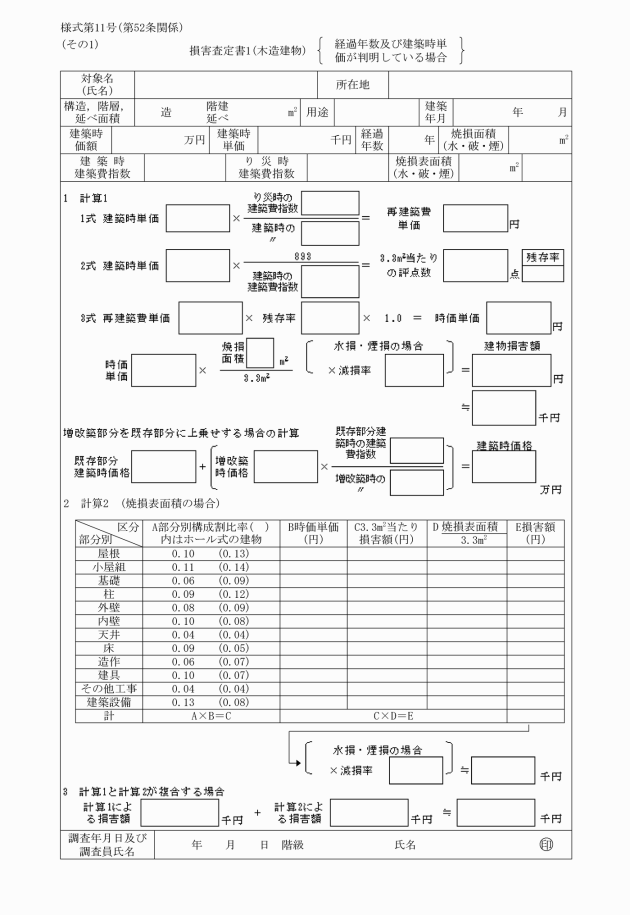

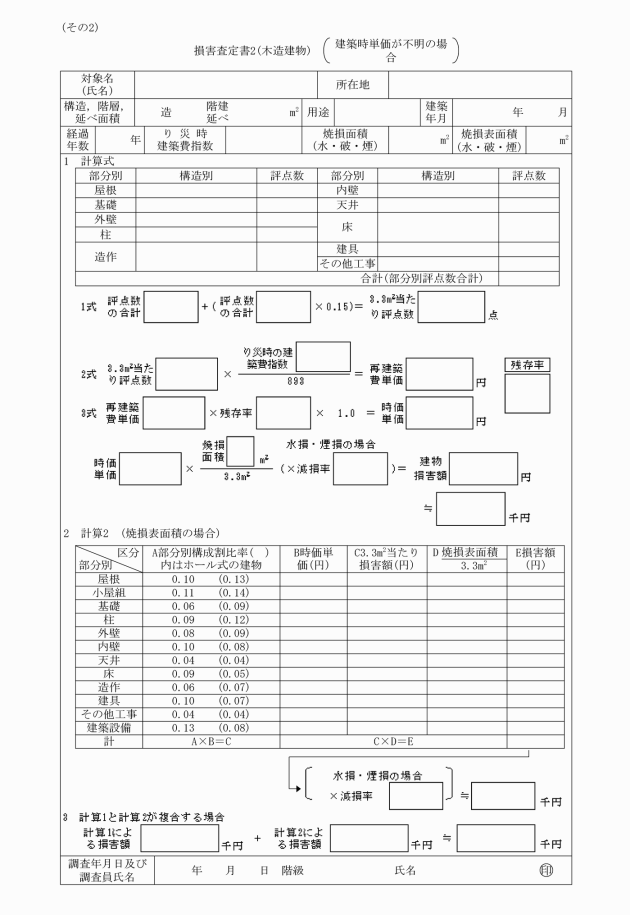

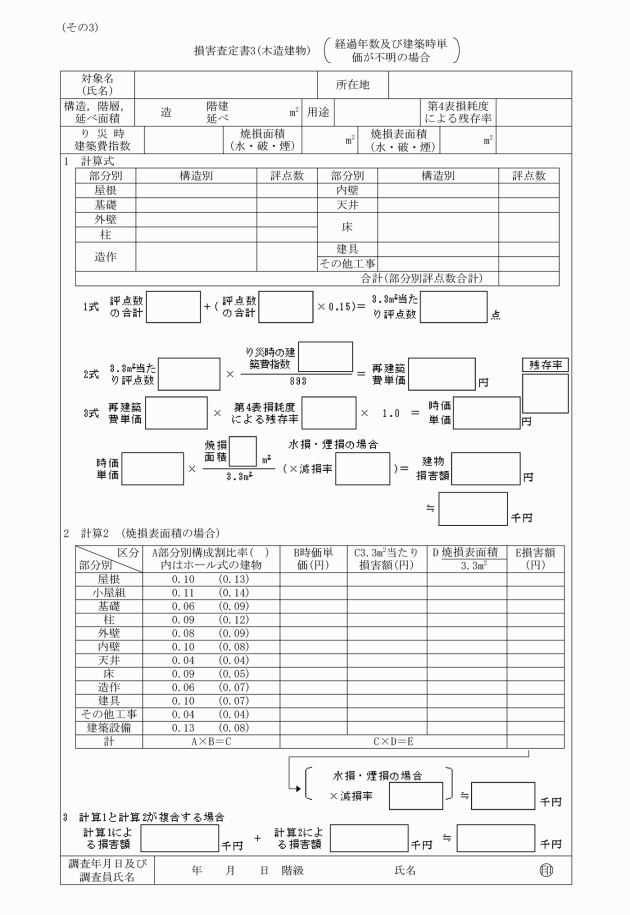

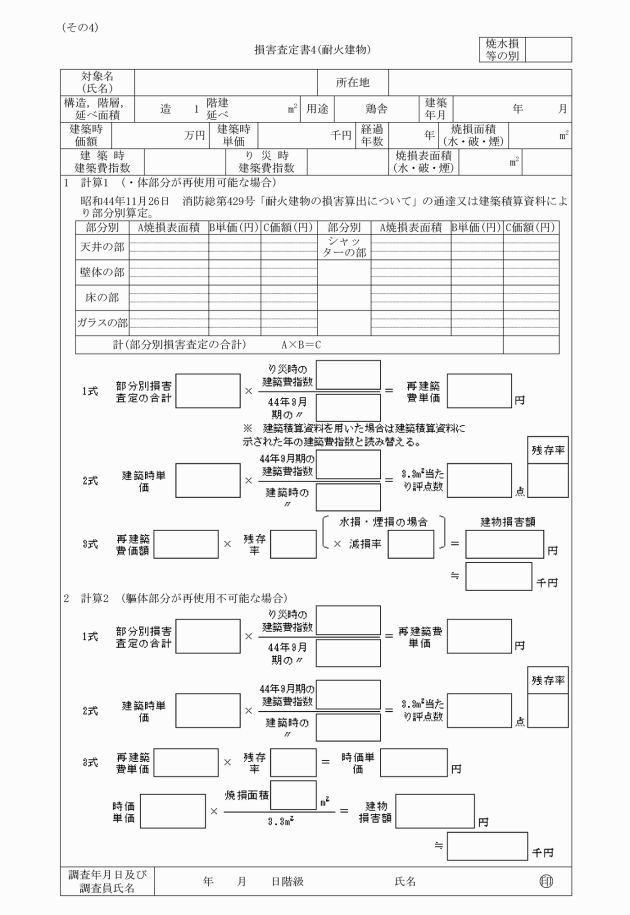

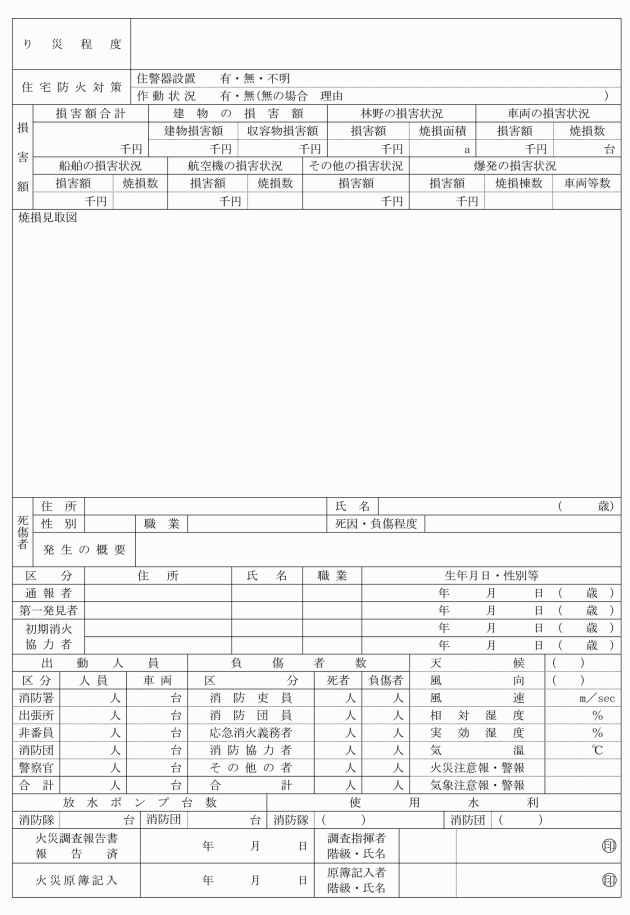

第3章 損害調査

(損害の認定)

第52条 署長は、調査により把握したり災物件及び火災損害届を総合的に検討し、損害額を認定しなければならない。

2 署長は、現場調査が終了したときは、り災程度を把握するとともに、速やかに損害額の算定を行い、損害額の早期認定に努めなければならない。なお、火災損害届未提出等の理由により損害額の確定がし難いと判断される場合は、提出の催促等、速やかに対処しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。

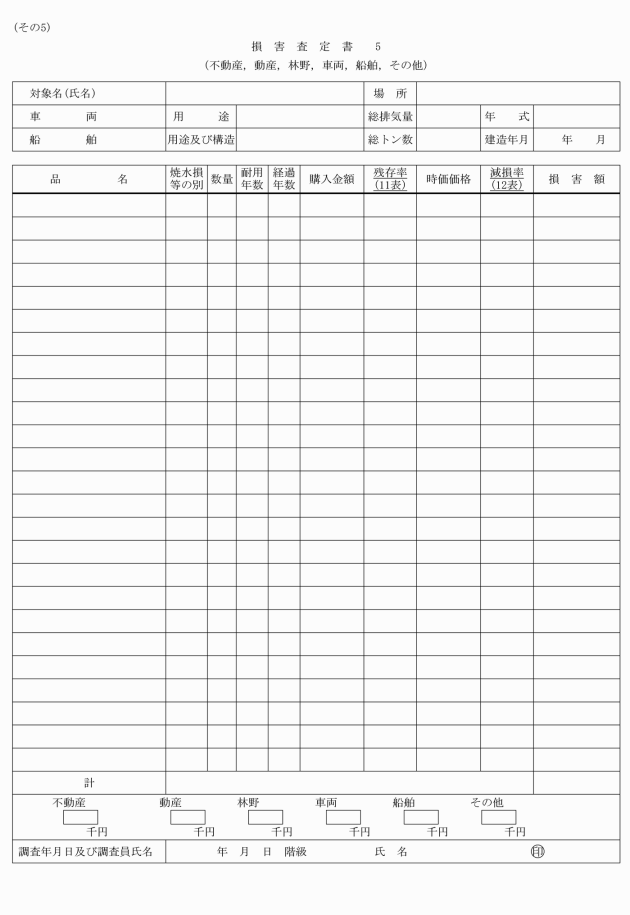

4 損害の査定は、原則として損害査定書(様式第11号)を用いるものとする。

(損害調査書)

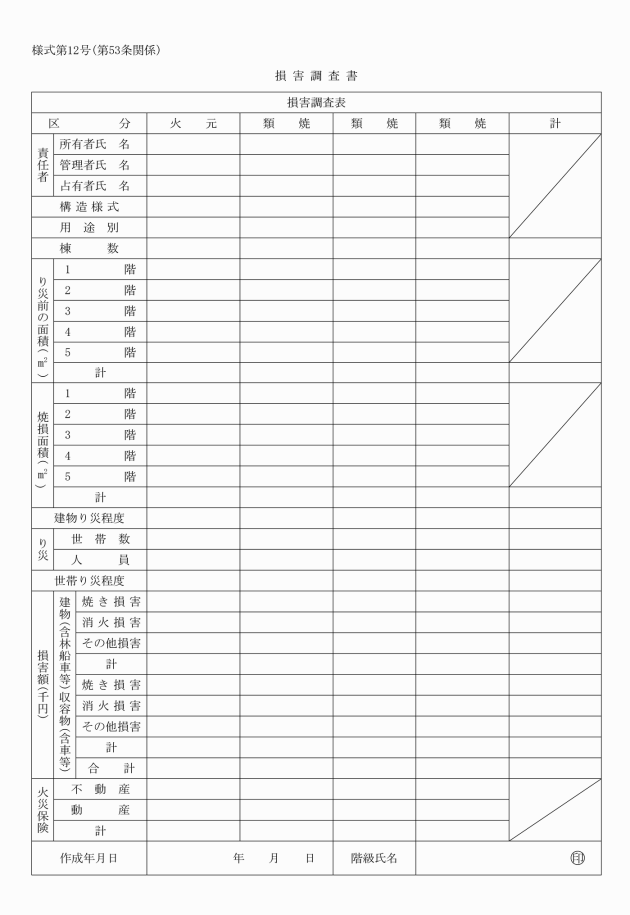

第53条 署長は、損害額その他の物的損害及び人的損害を認定したときは、損害調査書(様式第12号)を作成しなければならない。

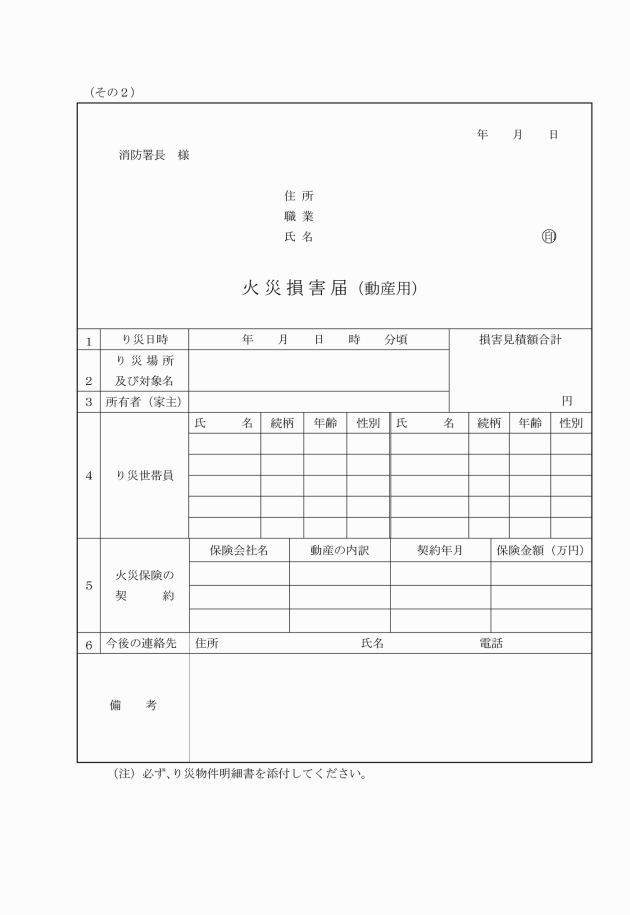

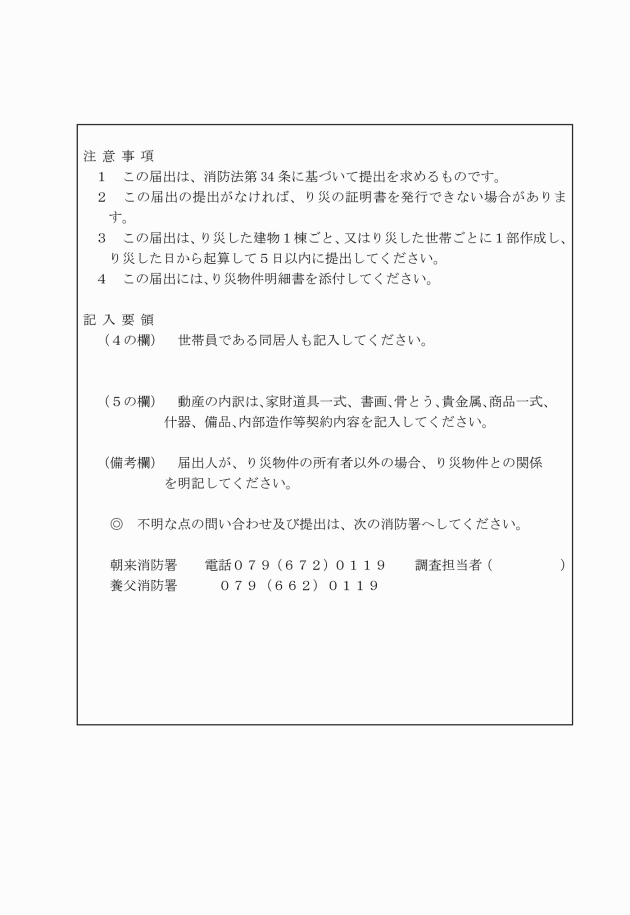

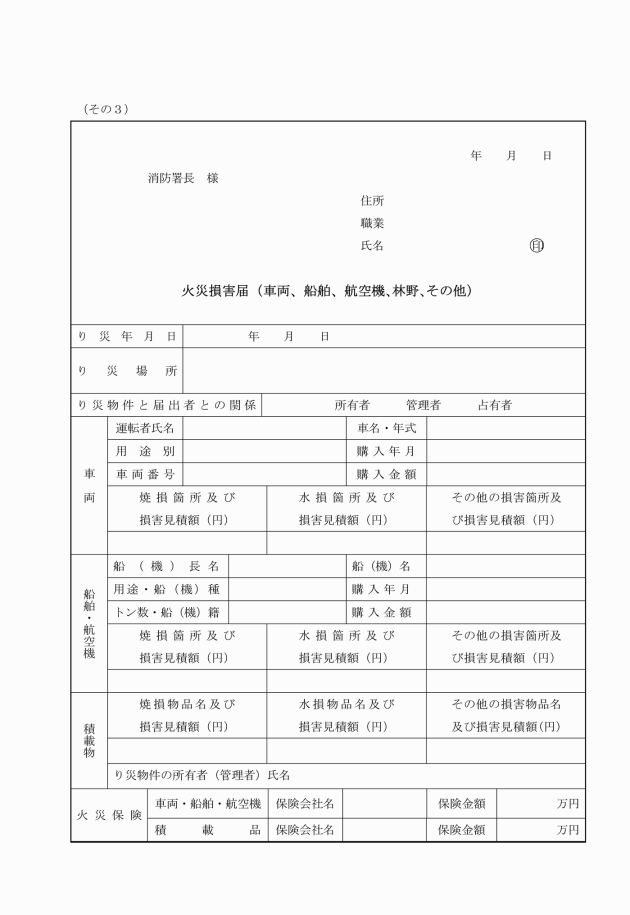

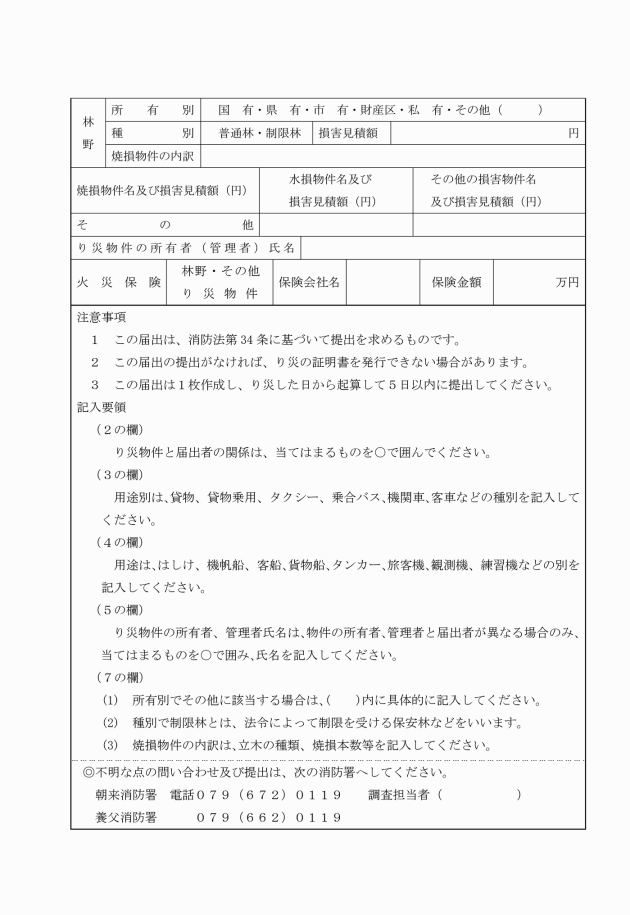

(火災損害届)

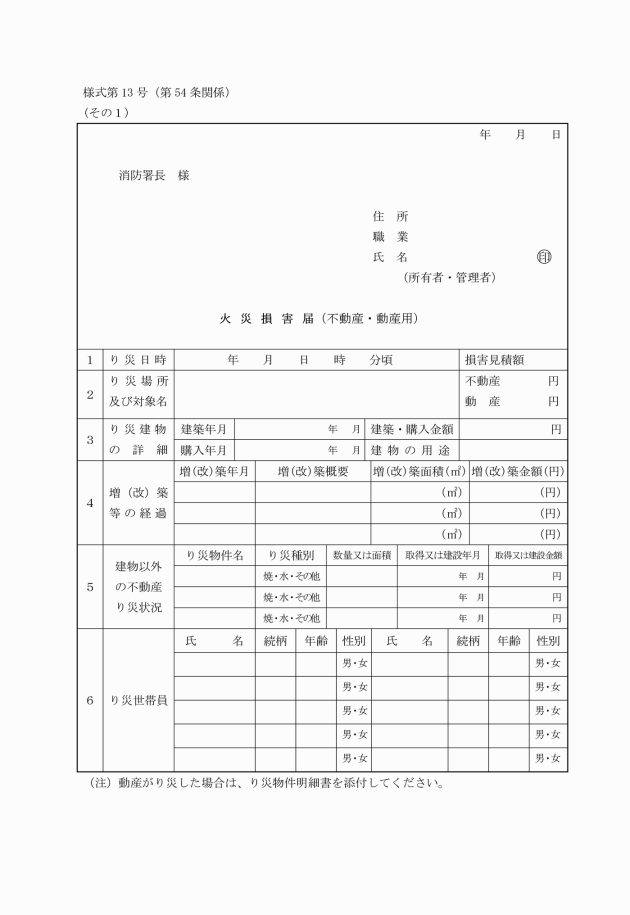

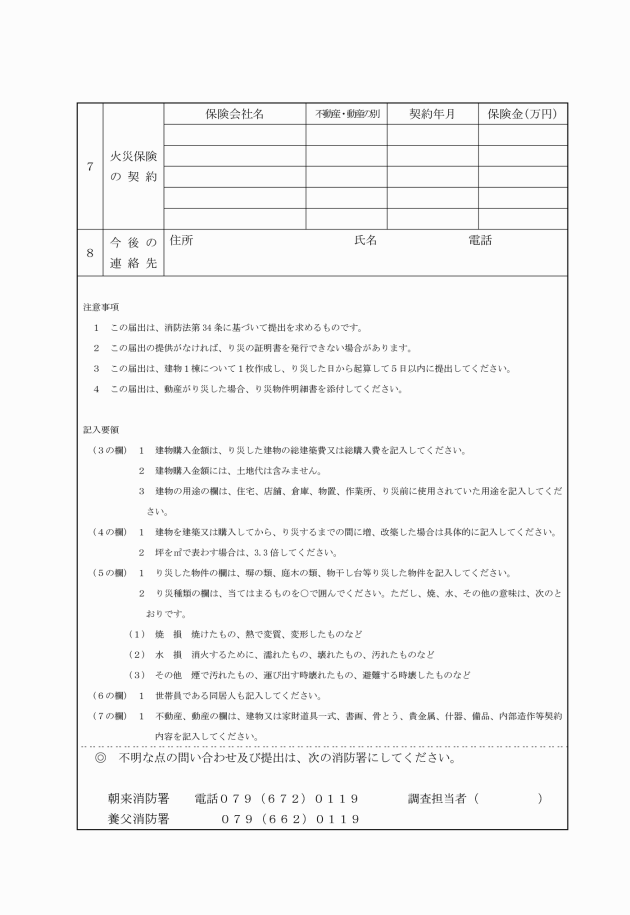

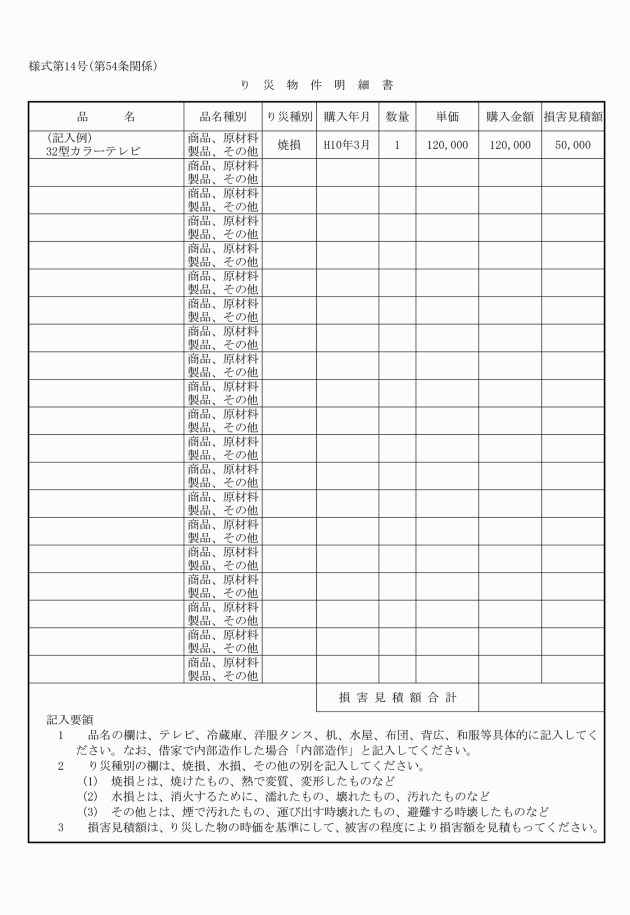

第54条 署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者に次により火災損害届の提出を求めるものとする。

(1) 火災損害届(不動産・動産用) 様式第13号(その1)

(2) 火災損害届(動産用) 様式第13号(その2)

(3) 火災損害届(車両、船舶、航空機、林野、その他) 様式第13号(その3)

(死傷者の調査)

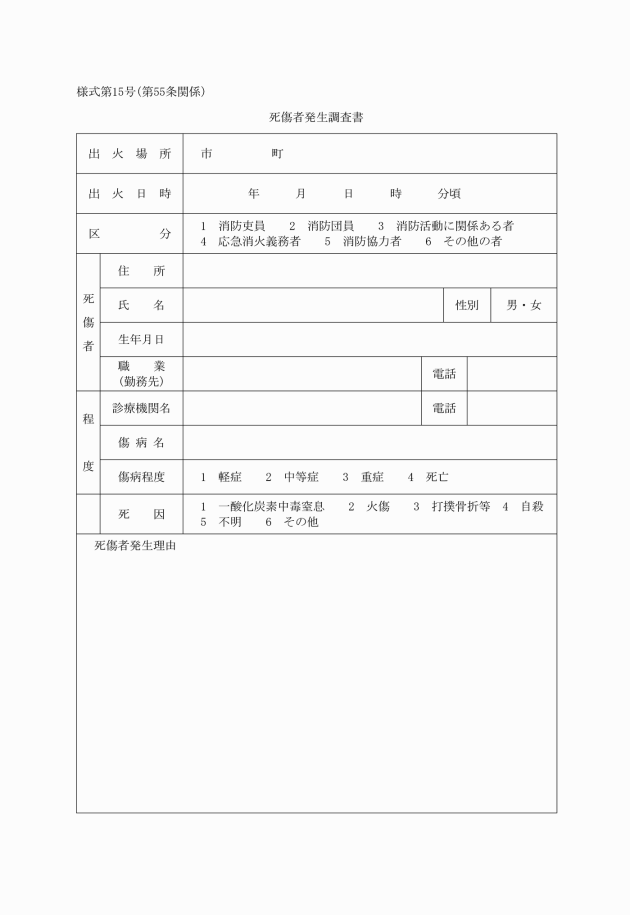

第55条 署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者の発生した理由やその要因、問題点及び教訓等を抽出し、死傷者発生調査書(様式第15号)を作成し、消防行政に反映させなければならない。

第4章 調査資料

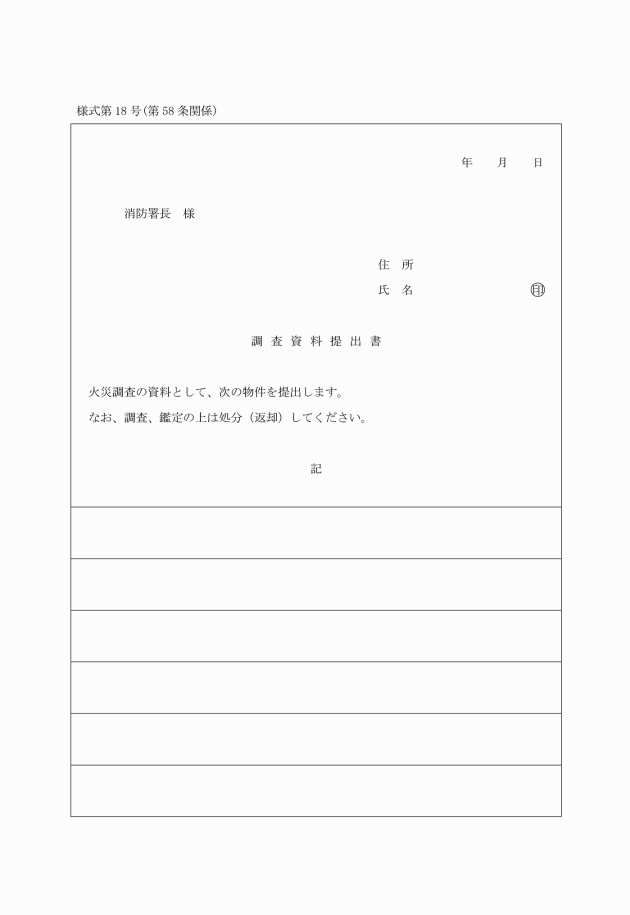

第1節 照会及び資料提出

(官公署への照会)

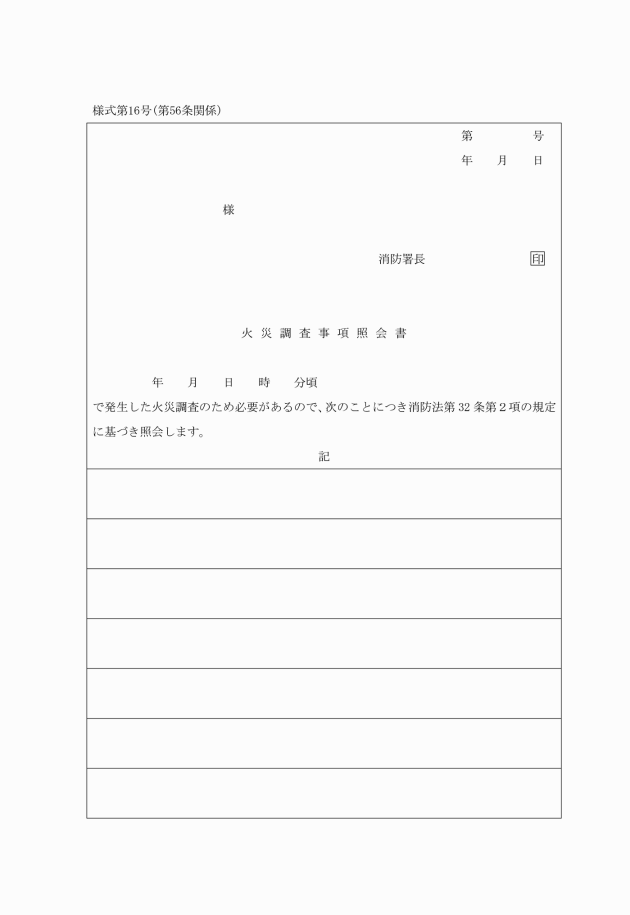

第56条 署長は、法第32条第2項の規定に基づき、官公署に対し通報を求める場合は、火災調査事項照会書(様式第16号)によるものとする。

(資料の提出)

第57条 署長は、調査のため必要と認める資料については、できる限り関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

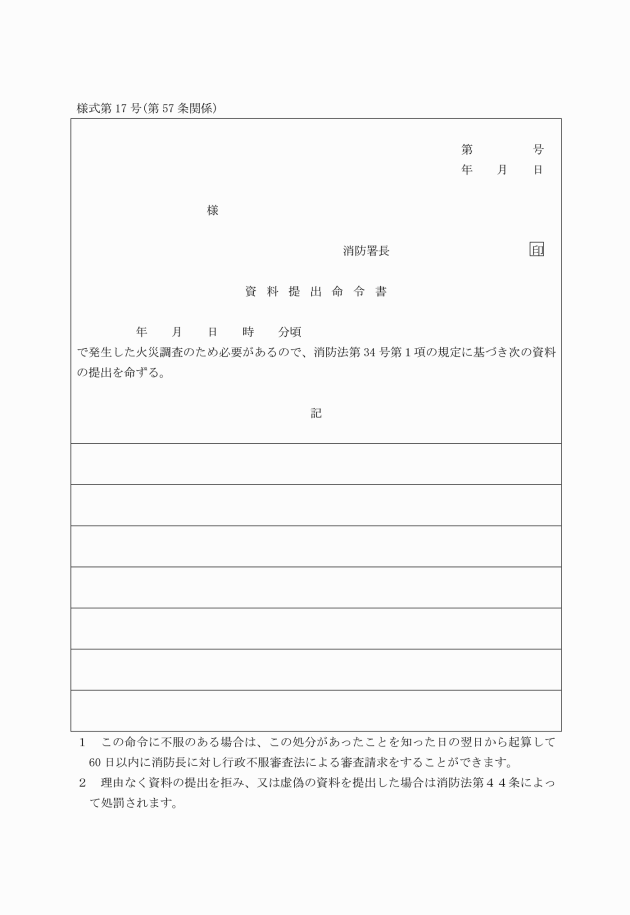

2 署長は、法第34条第1項により資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(様式第17号)によるものとする。

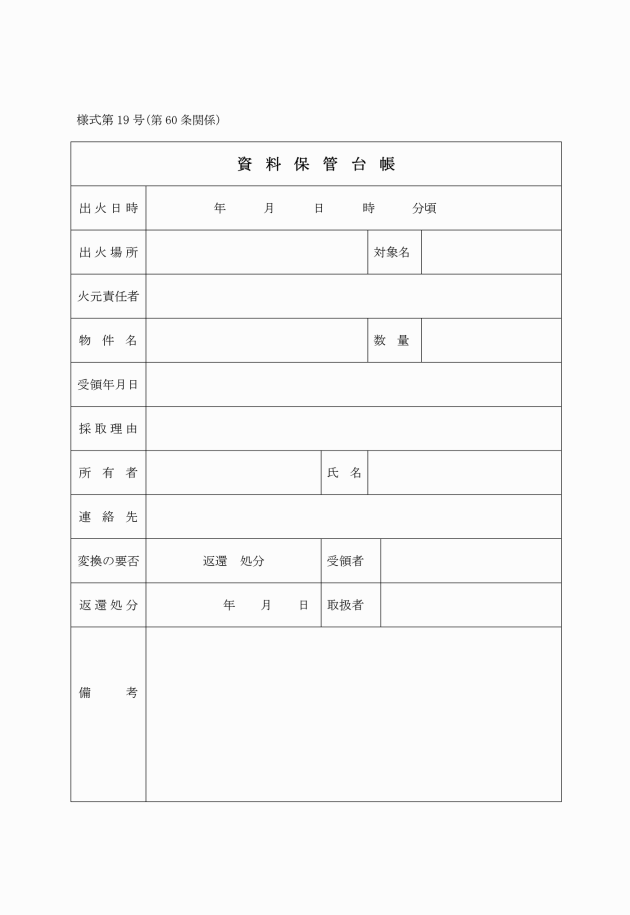

第2節 資料の保全

(資料の保全)

第59条 署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値を毀損しないよう、細心の注意を払い慎重に保全しなければならない。

(保管品の管理)

第60条 署長は、資料を保管する場合は、資料保管台帳(様式第19号)に記載し、調査が終了するまで保存しなければならない。

第3節 鑑定等

(鑑定の依頼)

第61条 署長は、調査資料の鑑定が特に必要と認められるときは、部外の学識経験者又は関係官公署に対し鑑定を委嘱することができる。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則

(書類作成上の原則)

第62条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、分かりやすく易しい文章で、事実をありのまま表現するよう努めなければならない。

2 OA機器等を用いて書類を作成する場合は、各様式の記載枠内の罫線を省略することができるものとする。

(署名押印)

第63条 書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級、氏名を記載し押印しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。

2 書類には、各葉ごとに作成者の契印をしなければならない。

(文字の加除訂正)

第64条 書類の文字の訂正又は添削は、次に定めるところによる。

(1) 文字を削除するときは、誤り又は余分な文字を黒又は青の横2線で抹消しその個所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の挿入は、脱字が短いときは脱字の下に「∧」記号を入れ、脱字が長いときは、脱字の上に「 」記号を入れて必要な文字をその上に挿入して押印し、右欄外に「何字挿入」と記入する。

」記号を入れて必要な文字をその上に挿入して押印し、右欄外に「何字挿入」と記入する。

(3) 文字を訂正するときは、誤字を黒又は青の横2線で抹消し、その上に正しい文字を記入しその個所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入する。

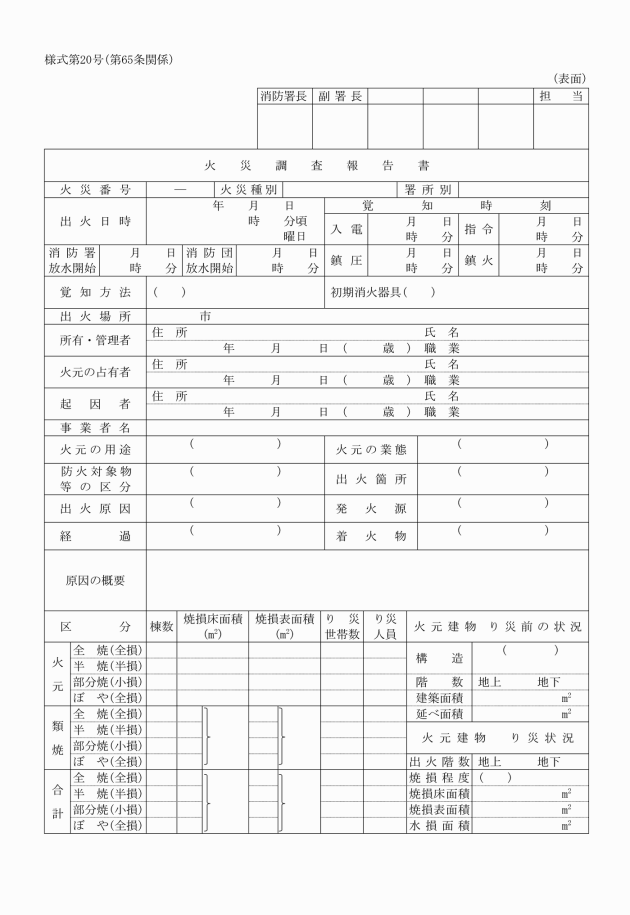

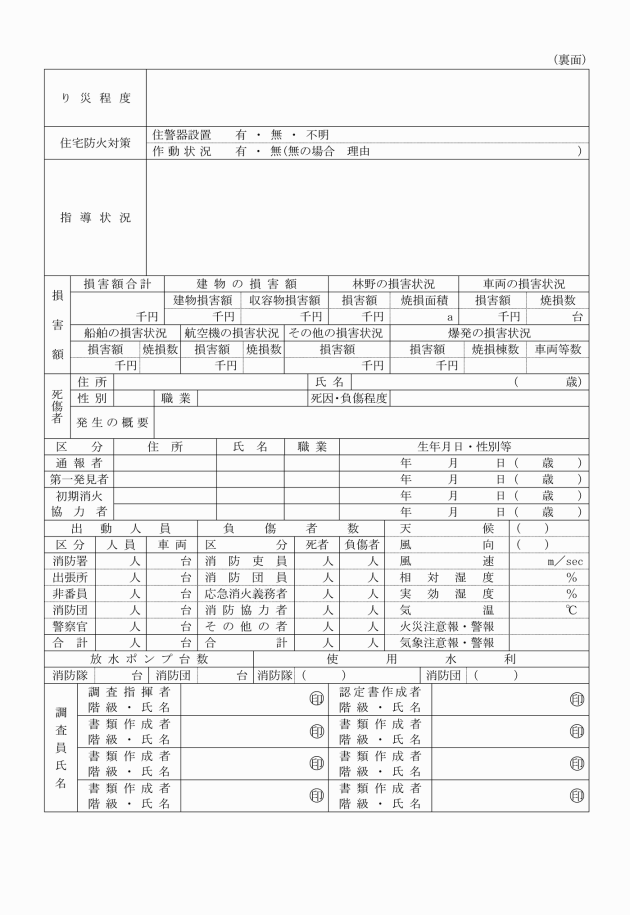

第2節 火災調査報告

(火災調査報告書)

第65条 署長は、調査を完了したときは、火災調査報告書(様式第20号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の火災調査報告書には、次に掲げる順に書類を添付するものとする。

(1) 書類目録

(2) 火災調査報告書

(3) 火災原因認定書

(4) 火災状況見分書

(5) 実況見分書

(6) 現場図面

(7) 消防隊防御図

(8) 現場写真

(9) 質問調書(聞き込み調書を含む。)

(10) その他原因調査上必要な書類(回答文書等)

(11) 防火管理等調査書

(12) 損害調査表

(13) 損害査定書

(14) 火災損害届

(15) その他損害調査上の参考資料

(書類の省略)

第66条 署長は、前条の書類のうち、火災の種別及び規模によりその一部を省略することができる。

第3節 報告

(火災調査報告書の報告期限)

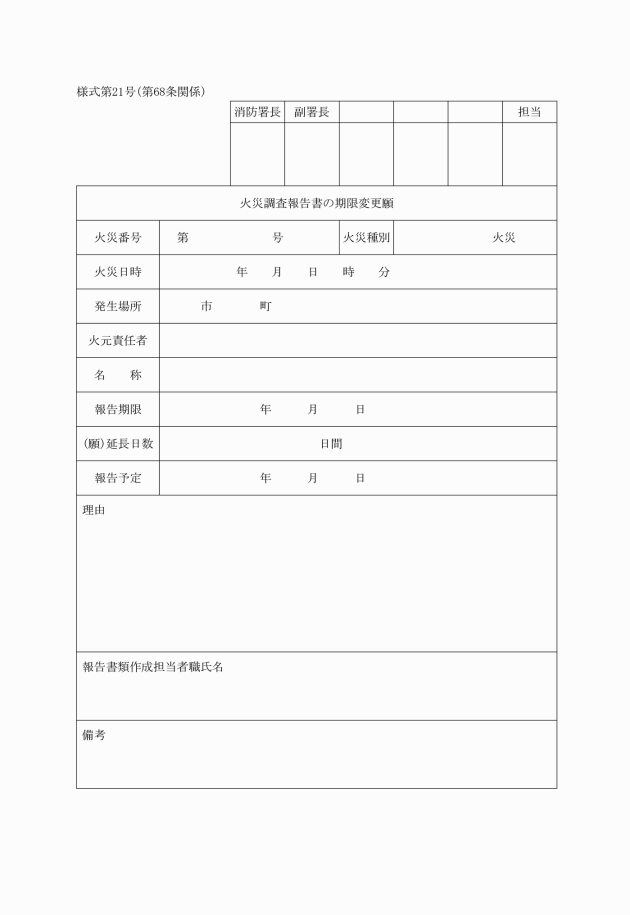

第68条 第65条の報告は、原則として、火災の覚知の日から起算して60日以内に報告しなければならない。ただし、軽微な火災は30日以内とする。

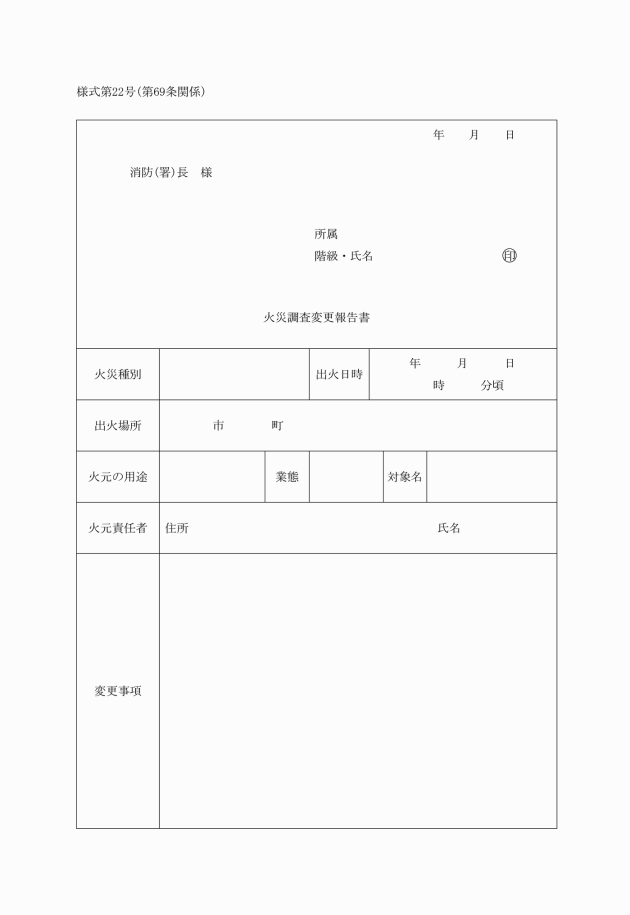

(報告内容の変更)

第69条 報告した書類の内容について変更する必要が生じた場合は、火災調査変更報告書(様式第22号)により報告しなければならない。ただし、軽微な事項については、口頭により報告することができる。

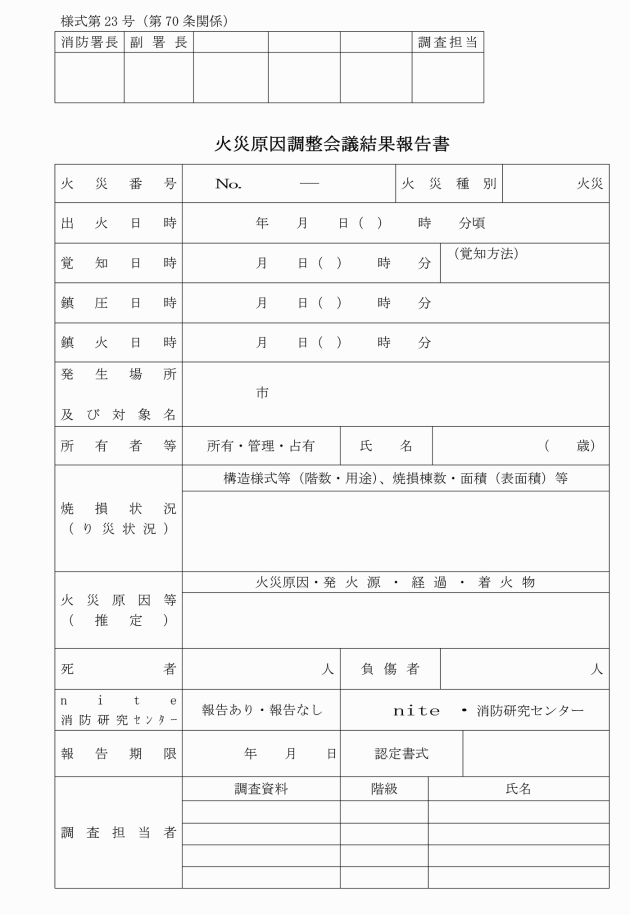

(火災原因調整会議)

第70条 調査指揮者は、調査上必要がある場合は火災の調査終了後、火災原因調整会議を開き、火災原因及び調査員の指名について火災原因調整会議結果報告書(様式第23号)により署長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(火災原因に関する照会)

第71条 署長は、管轄区域内で発生した火災において、火災原因その他調査事項について、捜査機関、その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的及びその他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。その際、南但広域行政事務組合個人情報保護条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第4号)その他関係法令によるほか、別に定めるところにより対応するものとする。

2 消防署長は、前項により回答したときは、照会書等の写しを添えて消防長に報告しなければならない。

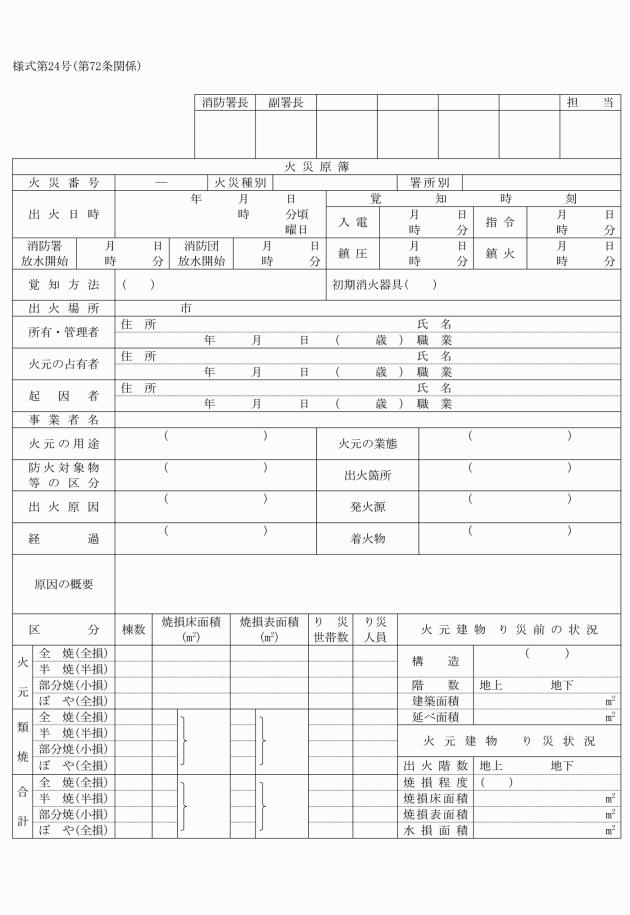

(火災原簿の作成)

第72条 署長は、調査結果に基づき、火災原簿(様式第24号)を作成し、永久保存しなければならない。

(火災調査報告書の保存)

第73条 この訓令により作成した火災調査報告書は、10年間保存するものとする。

(調査研究会)

第74条 署長は、調査上必要がある場合は、調査研究会を開くものとする。

(火災調査結果の活用)

第75条 署長は、火災の調査結果から教訓及び問題点を抽出し、抽出された教訓を生かし、問題点に対する対応を速やかに講じるなど消防行政に反映させなければならない。

(その他)

第76条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、署長が別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の養父市火災調査規程(平成16年養父市消防本部訓令第13号)又は朝来市消防本部火災調査規程(平成17年朝来市消防本部訓令第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和元年10月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第66条関係)

書類省略の基準

形式 | 処理区分 | 添付書類 |

形式1 | 消防長が特に必要と認めた火災 | ・書類目録 ・火災調査報告書 ・火災原因認定書1 ・火災状況見分書 ・実況見分書 ・現場図面 ・消防隊防御図 ・現場写真 ・質問調書(現場聞き込み調書) ・原因調査上必要書類 ・防火管理等調査書 ・損害調査表 ・損害査定書 ・火災損害届 ・損害調査上参考書類 |

形式2 | 建物火災で調査指揮者が必要と認めたもの | ・書類目録 ・火災調査報告書 ・火災原因認定書2(現場写真) ・火災状況見分書 ・現場図面 ・消防隊防御図 ・質問調書(現場聞き込み調書) ・防火管理等調査書 ・損害調査表 ・損害査定書 ・火災損害届 |

形式3 | 建物火災で形式1、2、4、5に該当しないもの | ・書類目録 ・火災調査報告書 ・火災原因認定書2(現場写真) ・火災状況見分書 ・現場図面 ・消防隊防御図 ・質問調書(現場聞き込み調書) ・損害調査表 ・損害査定書 ・火災損害届 |

形式4 | 建物火災で出火部位及び出火原因が明確なもの又は林野、車両、船舶、航空機その他火災 | ・書類目録 ・火災調査報告書 ・火災原因認定書2(現場写真) ・現場図面 ・質問調書(現場聞き込み調書) ・損害調査表 ・損害査定書 ・火災損害届 |

形式5 | 軽微な火災で出火原因等が明確なもの又は事後聞知等により現場保存がなされてなく書類作成が困難なもの | ・書類目録 ・火災調査報告書 ・火災原因認定書2(現場写真) ・現場図面 ・現場聞き込み調書 ・損害調査表 ・損害査定書 ・火災損害届 |